鬼死骸(岩手県一関市)

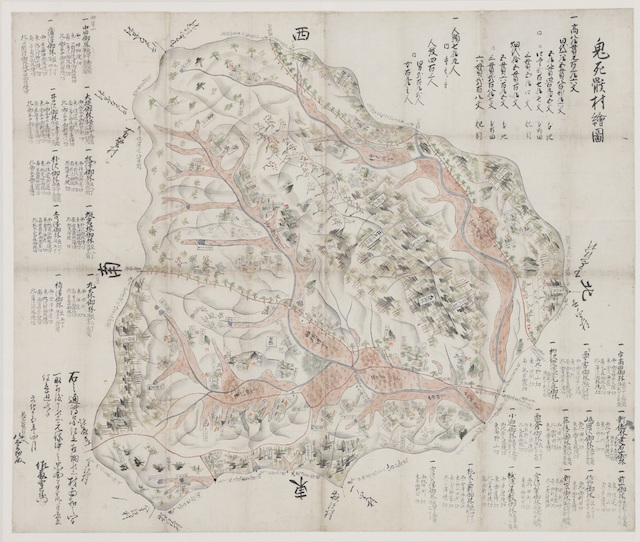

鬼死骸村の絵図 (C) 一関市博物館

最初は岩手県南部、現在は一関市になっている土地の地名です。一関にはかつて、1875年(明治8年)まで、「鬼死骸村」と呼ばれる集落がありました。

一関市博物館によると、鬼死骸村にはかつて400人ほどが暮らしていたといいます。村の真ん中には現存する鹿島神社が当時からあり、村の由来となった鬼石(こちらも現存)が、田んぼに置かれていたそうです。

この石は、坂上田村麻呂が群を率いて、へき地に暮らす蝦夷(えぞ)のリーダー、大武(おおたけ)丸を倒し、その死骸を埋めた場所に置かれた石だとか。渡来人や蝦夷を恐れ、「鬼」と呼んだかつての人々の意識がわかりやすく理解できる史跡ですよね。

「鬼」の死骸が眠る場所として、鬼死骸という名前が村に付けられました。現在でも近在の神社や電柱、踏切などに地名が残っています。

鬼石

青鬼(長野県白馬村)

青鬼集落

次は長野県北部、国際的なリゾート地である白馬村の北東部に「青鬼(あおに)」集落があります。文化庁の重要伝統建造物群保存地区(いわゆる重伝建)にも指定される雪深い山間の集落で、50枚ある棚田の美しさも観光客の目を楽しませてくれます。

この青鬼集落の由来は、標高1,356mの岩戸山にある洞くつに、青鬼が住んでいるという伝説から名付けられたといわれています。その鬼は、山をひとつ越えた戸隠からやってきたそう。鬼のいなくなった戸隠の村は、鬼無里村と呼ばれています。

壮大な大自然に囲まれた白馬や戸隠のエリアは、現代人の感覚で言っても、何か神々しい雰囲気がある場所です。迷信を確かに否定するだけの科学的な知識が庶民になかった近世くらいまでは、本気で鬼の存在が信じられていたのだと思います。

青鬼集落

滅鬼(富山県富山市)

Photo by 柴佳安

『鬼滅の刃』が大ヒットして、にわかに「聖地」として注目を浴びた土地が富山県にあります。富山県富山市の郊外にある「滅鬼」ですね。もともと合併前は八尾町という自治体に属していて、明治時代までは滅鬼村と呼ばれていたと『角川日本地名大辞典』(角川書店)に書かれています。

今でこそ田園風景が広がる場所ですが、江戸時代までは密林が広がっていて、そこに暮らす鬼を勇猛な男が倒したという土地みたいです。そのため、まさにアニメや漫画とほぼ同じような地名ができあがったのですね。

ただ、作品タイトル用につくられた和製漢語(和文構造)である「鬼滅」と違って、正式な地名を考える際には、漢語の正しい語順が採用されたのだと思います。

読み下し文的に(あるいは中国語風に)考えると、正しくは動詞+目的語なので、「滅(レ点)スル鬼ヲ」という語順になります。そのため地名としては「滅鬼」が選ばれたのかもしれませんね。

一方で漫画の場合は、「滅鬼(めっき)の刃」にすると、響きが「メッキの刃」みたいで、すごくチープです。「刃」込みでタイトルを考えたとき、作者の(あるいは編集者の)鋭いセンスが、和文構造を選ばせたのだと思います。

滅鬼

餓鬼ケ森(愛媛県久万高原町)

餓鬼ケ森の近くにそびえる石鎚山

最後は四国の「軽井沢」と言われる高原リゾート地、久万高原町にある「餓鬼ケ森」です。この辺りは西日本最高峰の石鎚山などが連なる四国山地の一角で、四国カルスト、面河渓など、有名な観光地が集積しています。

この久万高原町には餓鬼ケ森といわれる森があるそう。餓鬼とは、現世において悪行を積み重ねた結果、死んだ後に鬼になってしまった人たちをいいます。飢えた鬼がうろつく森とは、なんだか『鬼滅の刃』にも出てきそうな世界観ですよね。

『愛媛県百科大辞典』(愛媛新聞社)によれば、現地は広大な杉の植林地が広がっているらしく、頂上にピラミッド型の巨岩があるとの話。その巨岩を含めて、現地は信仰の対象にもなっているのだとか。「鬼殺隊」と鬼の戦闘シーンで絵になりそうなロケーションです。

新型コロナウイルス感染症の影響が収まり、再び自由に旅行が楽しめる時代になったら、現地は修験道にもなっているそうですので、文字通りの「聖地巡礼」のまねごとで、訪れてみてもいいかもしれませんね。

餓鬼ケ森

以上、鬼が付く地名をまとめましたが、まだまだ全国には鬼が付く地名はたくさんあります。近所に鬼が付く場所があれば、その由来を調べてみてはどうでしょうか。自分の暮らす場所の意外な歴史に、触れられるかもしれませんよ。

[参考]

※ 伝説調査ファイル№6 「鬼死骸(村)伝説」 – いちのせき市民活動センター

※ 鬼死骸村絵図 – 一関市博物館

※ 青鬼の棚田について – 長野県

※ 花様方言 Vol.191 <和風の語順> – PPW

※ ようこそ、久万高原町へ – 久万高原町

※ 愛媛県百科大辞典 – 愛媛新聞社

[Photos by Shutterstock.com]