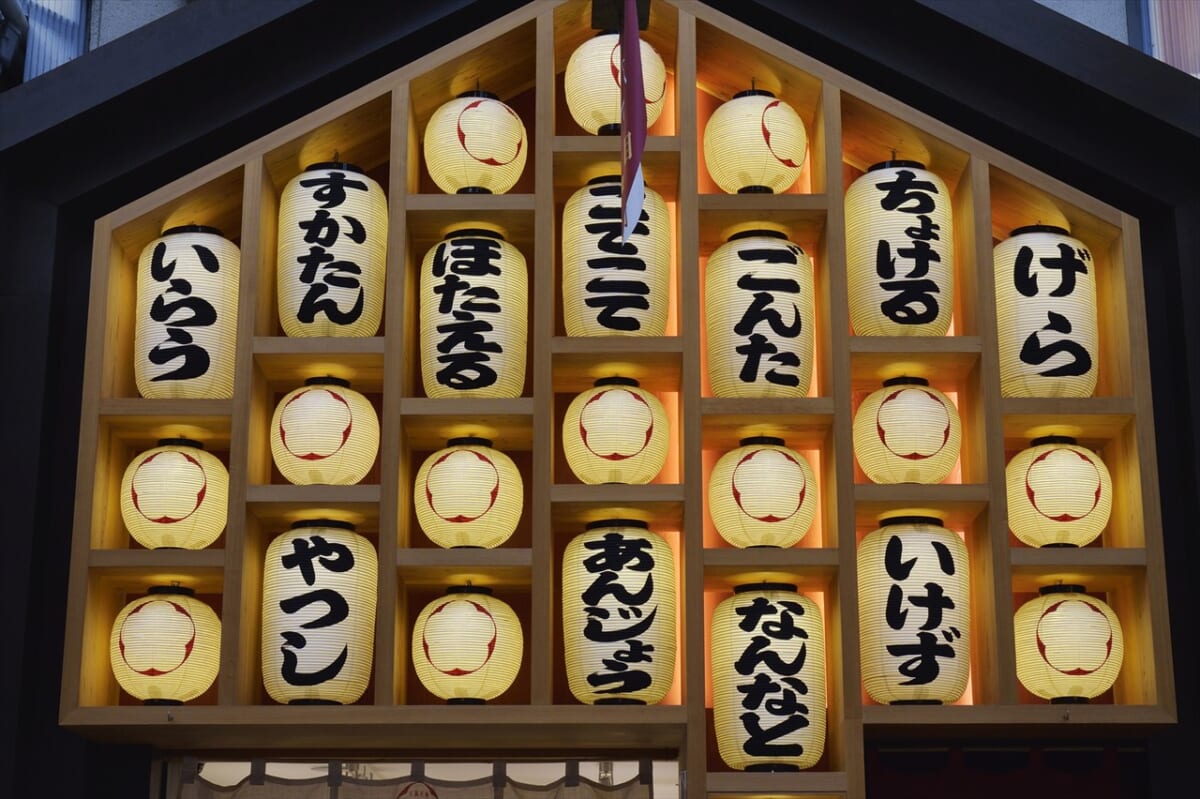

大阪弁が書かれた提灯

1位:福岡県(22.0%)

博多ポートタワー

「好いとーよ」「〜っちゃ」「〜ばい」など、語尾のバリエーションが豊富で、親しみやすい響きが特徴の博多弁。イントネーションに独特のリズムがあり、日常の中で交わされる言葉がどこか心地良く、地元民が自慢と思うのも納得です。他県にもファンが多いことでも知られています。

また、地元の人にとっては、方言そのものが暮らしに根ざした文化の一部であり、福岡らしさを感じる大切なアイデンティティでもあります。

2位:広島県(18.0%)

尾道の街並みと千光寺山ロープウェイ

「〜じゃけぇ」「しとるけん」「ぶち」……広島県民にとって方言は誇り。力強くどこか人懐っこい響きは、日常の会話に馴染み、世代を超えて受け継がれてきました。広島県民にとって方言は、地元らしさや地域のつながりを感じられる、欠かせない文化のひとつ。

帰省時や地元の友人との会話では、自然とイントネーションが戻ってきて、言葉を通して「地元に帰ってきた」と実感する人も多いようです。

3位:京都府(13.0%)

鴨川沿いに並ぶ川床

「おいでやす」「〜どす」「かなんわ〜」など、落ち着いた響きと上品さがある京ことば。京都の方言には、丁寧な言い回しの中に柔らかさがあり、日常会話に品の良さを添えてくれます。地域ごとに微妙な違いもあり、京都らしい感性や暮らしぶりがにじむ言葉として、地元では大切にされ続けています。

京ことばが生まれた背景には、歴史の中で幾度も権力者の交代を経験した先人たちの、「本音と建前」を使い分ける暮らしの知恵が息づいているのだとか!

4位:宮崎県(12.0%)

天岩戸神社 天安河原

「〜やじ」「〜っちゃが」「〜しちょる」といった、優しくのびやかな口調が印象的な宮崎の方言。南国らしいゆったりとしたテンポと素朴な語感が特徴的で、日々の暮らしのなかで自然に使われています。

宮崎の方言は、気取らず、親しみやすく、聞く人の心を和ませる言葉として、県民に愛されているようです。

5位:長崎県(11.0%)

グラバー園からの景色

「〜とよ」「〜ばい」「〜けん」など、リズムのある語尾が印象に残る長崎弁。歴史的に多様な文化が交わる土地柄もあって、言葉にも独特の風合いがあります。その親しみやすく、どこか優しさがにじむ響きは、地元民にとってふるさとの原風景とともにある、なじみ深い言葉です。

6位:沖縄県(10.0%)

今帰仁城跡

「〜さぁ」「なんくるないさ」「めんそーれ」……沖縄の方言は、独自の文化や自然、暮らしのリズムとともに息づいています。標準語とはひと味違う表現やイントネーションからは、沖縄ならではの暖かみや大らかさが感じられますね。

沖縄の言葉そのものが地域の誇りであり、世代を超えて大切にされている伝統のひとつです。

7位:富山県/大阪府/愛媛県/高知県/熊本県(9.0%)

富山・雨晴海岸

富山県の方言は、「〜がいね」「〜ちゃ」といった、控えめながらも柔らかな響きを持っています。口調に落ち着きがあり、日常のやりとりに安心感を与えてくれるのがポイントです。

また、「〜やねん」「〜やんか」「なんでやねん」など、テンポ良く感情が伝わる大阪弁。明るくノリの良い語感が特徴で、会話に笑いやツッコミを生む力を持っています。

一方、愛媛県の方言は、「〜やけん」「~よる」といった、やさしく穏やかな語感が印象的。聞き手に寄り添うような口調で、日常会話を和ませてくれる存在として親しまれています。

高知・足摺岬

高知の方言は、「〜ちや」「〜き」「~しゆう」など、はっきりとした語尾が特徴的です。土佐らしい快活さを感じる表現が多く、話すたびに気持ちが明るくなるような力を宿しています。

「〜たい」「〜ばい」「よか」……丸みのある響きが親しみやすい熊本の方言。暖かく包み込むような言い回しが多く、日々の会話に安心感を与えてくれます。地元に根ざした、思わずホッとする言葉です。

方言の「かわいさ」は、ふるさとへの想い!

今回のランキングは、「自分の県の方言はかわいいと思っている」という、地元民自身の方言愛を可視化したものです。

かわいいと思う理由は、語尾の響きやイントネーションだけではありません。その言葉を使うときの空気感や、家族や友人との何気ない会話、地元で過ごす日常の風景……。そうした記憶や感覚すべてが、その方言のかわいさを形づくっているのでしょう。

つまり、方言はふるさとと人とをつなぐ暖かな架け橋といえます。

[参考]

ソニー生命「47都道府県別 生活意識調査2024」

[All photos by PIXTA]