EF58 61牽引お召し列車(1984年) spaceaero2, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

天皇専用の列車「お召列車」

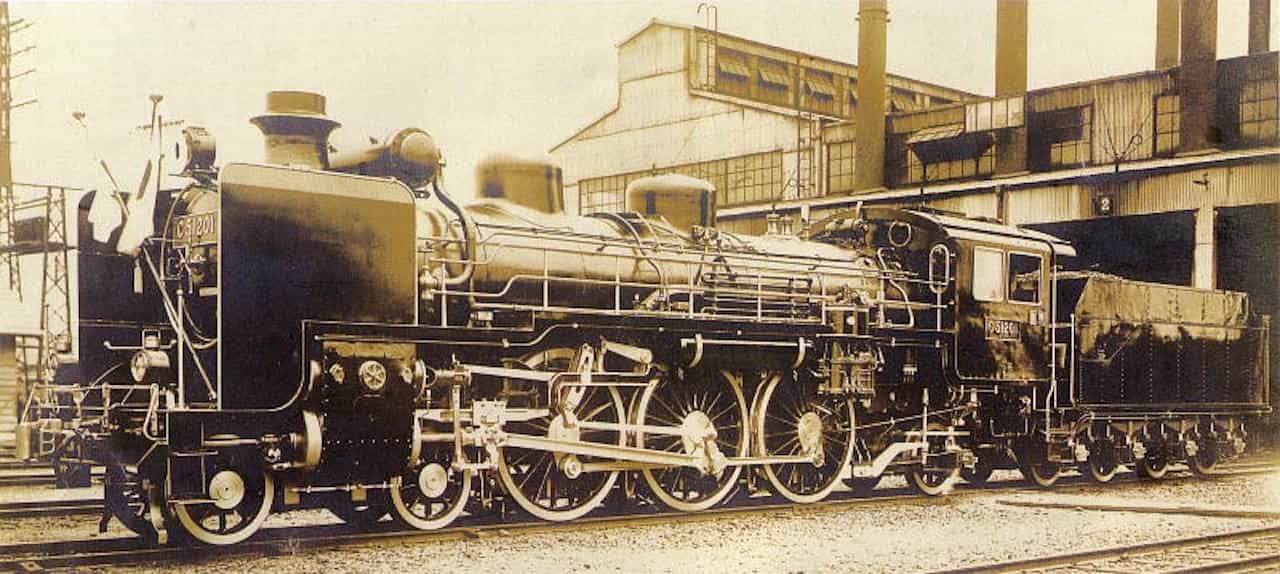

お召し列車仕様のC51 201(1940年撮影) See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons

鉄道が開業した明治期、日本で最重要人物は誰を差し置いても天皇だった。

現代社会においても、アメリカ大統領は専用機・エアフォースワンで移動する。それと同様に天皇が列車で移動する際は、天皇専用列車である「お召列車」を運行することになっている。

お召列車の定義は時代とともに少しずつ変化しているが、お召列車の運転及び警護の基準を定めた規則によれば、「天皇陛下及び皇后閣下の御常用として、特別に運転する臨時列車」と定義されている。戦前までは「御召列車」と表記されてきたが、戦後になるとお召列車が正式な表記となった。

御料車の天井や扉は絹張り、床はじゅうたん

お召列車の編成は運行ごとに異なる。

後の項目でも触れるが、2008年に新型車両のE655系がデビューするまで、お召列車は電化されていない地方の路線を走ることを想定して、先頭車両は機関車がけん引していた。

そんなお召列車の歴史が始まったのは、明治5年(1872年)10月14日のこと。この日、日本の鉄道が初めて開業し、一番列車に明治天皇が乗車したのだ。しかし、この時に天皇が乗車したのは、専用に製造された特別車両ではなかった。

1編成9両で運行され、天皇は侍従や太政大臣の三条実美、鉄道頭の井上勝が同行する3号車に乗車した。2号車には近衛護兵が乗り込み警護を固め、4号車に西郷隆盛や大隈重信、板垣退助、5号車に山県有朋など、政府要人が乗車している。特別車両による御召列車の運行は、明治10年(1877年)の京都行幸が最初とされている。

当初の御召列車は、荷物車1両、中等車1両、上等車2両に御料車1両の5両編成が基本編成だった。御料車とは、お召列車の編成の中でも天皇の御座所のある車両を指す。

初代御料車は3室に区切られていて、中央部が天皇の定位置となる御座所、後ろの部屋にトイレが設置された。

御座所は天井を楓葉菊花の散らし模様で絹張り、御座所に通じる扉は水彩画と刺繍の絹張り地、床はエジプト模様の黄褐色のじゅうたんが敷き詰められるなど、豪華絢爛な装飾になっていた。

皇族でも御料車に乗ることができない

御料車に乗る天皇のお供ができるのは一部の人間に限定された。

御料車に立ち入りが認められていたのは、宮内卿・輔・待補・侍医・書記官・侍従のみである。

皇族や大臣、参議といった高貴な立場にあっても、御召列車に乗車できても御料車に乗ることは原則的に認められていなかった。

明治28年(1895年)に運行された御召列車では、なにかあったときに備えて応急資材を積載する局用車を前後に一両ずつ2両連結させて7両編成になった。これが後々も引き継がれて御召列車の運行体制のベースになる。

その明治28年に、天皇は広島に巡幸し、地方の長官が御料車に乗車して天皇のお供役を務めた。以降、地方巡幸時は地方の長官が御料車に乗車して天皇のお供役を務めることが慣習となっていく。

その後、お召列車は時代が進むごとに形式や規格が定められ、天皇の確固たる鉄道として運行され、時には日本史を彩る脇役として活躍していくことになる。

【出典】

『封印された鉄道史』(小川裕夫・著/彩図社)