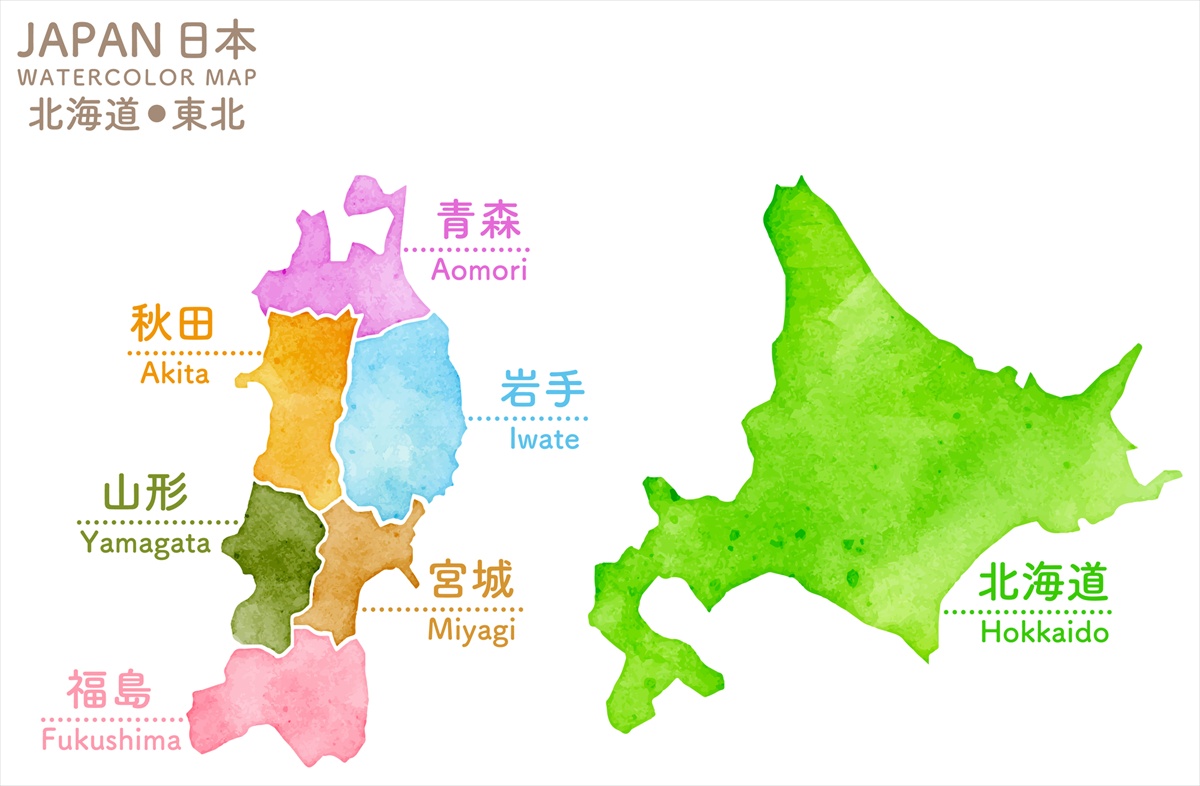

北海道・東北エリア

北海道:なまら(とても、すごく)

青森県:けやぐ(友だち)

岩手県:めんこい(かわいらしい)

宮城県:だっちゃ(◯◯だよ)

秋田県:け(来て、食べて、かゆい)

山形県:おしょうしな(ありがとう)

福島県:さすけねぇ(大丈夫)

北海道・東北エリアで選ばれたご当地言葉は上記でした。北海道の「なまら」は、「生半可(なまはんか)」や「半(なか)ら半尺」が語源ともいわれます。「なまら寒い!」のように使われ、強調表現として便利な言葉です。

一方、秋田県の「け」は、一語に複数の意味を持つ万能ワード。例えば、食事の席では「食べな」、離れた場所にいる相手には「来て」、体をかきながらいわれたら「かゆい」の意味に! 状況を見極めながら解釈する必要がありますね。

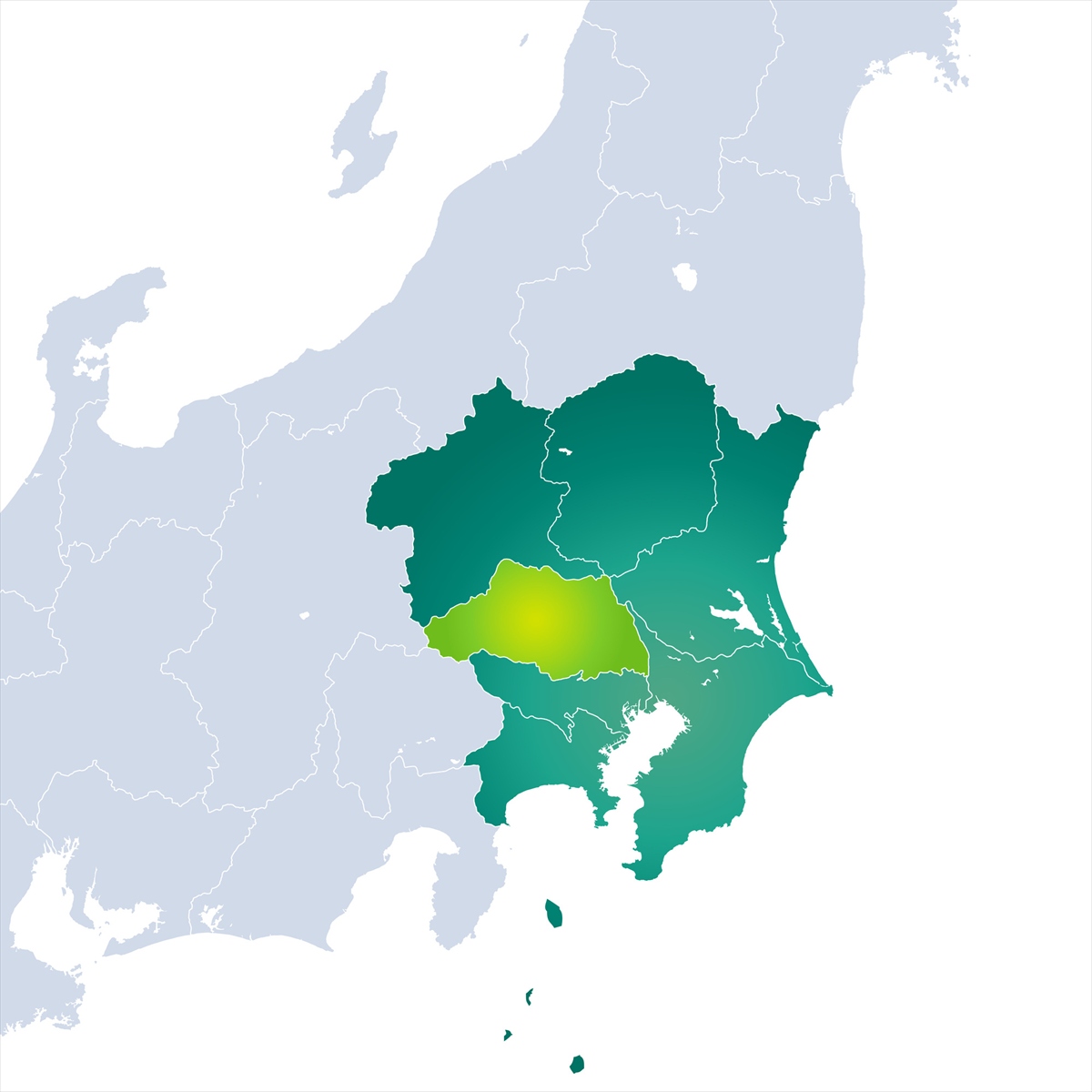

関東エリア

茨城県:だっぺ(◯◯でしょ)

栃木県:だいじ(大丈夫)

群馬県:だんべぇ(◯◯でしょ)

埼玉県:なん(◯◯なの)

千葉県:あおなじみ(青あざ)

東京都:てやんでえ(何をいっているんだ)

神奈川県:じゃん(◯◯ではないか)

関東エリアのご当地言葉は、何となく聞いたことがある印象ですよね。茨城県の「だっぺ」、群馬県の「だんべぇ」、埼玉県の「なん」、東京都の「てやんでえ」、神奈川県の「じゃん」は耳にしたことがある人も多いのでは?

しかし、栃木県の「だいじ」や千葉県の「あおなじみ」は少し珍しいかもしれません。「だいじ」は、励ます際に使う言葉。「だいじけ?(大丈夫?)」と声をかけるそうです。千葉県の「あおなじみ」は、青あざのこと。ちなみに、北海道では「青たん」、宮城・宮崎県では「青じんたん」と、全国で表現が異なるのも興味深いですね。

北陸・甲信越エリア

新潟県:じょんのび(ゆったり、のんびり)

富山県:きときと(新鮮な)

石川県:あんやと(ありがとう)

福井県:おちょきん(正座)

山梨県:わにわに(ふざける)

長野県:ずく(やる気や根性のこと)

北陸・甲信越エリアで選出されたのは上記の言葉たち。新潟県の「じょんのび」、石川県の「あんやと」、山梨県の「わにわに」など、全体的に温かみを感じる言葉が多い印象です。富山県の「きときと」は、富山市秋ヶ島にある「富山きときと空港」の名称にもなっています。

「おちょきん」は「貯金」と勘違いしそうですが、福井では「正座」のこと。長野県の「ずく」は「ずくなし(やる気のない人)」といった使い方もあります。根性や努力を大切にするとされる長野県民らしい言葉ですね。

東海エリア

岐阜県:えらい(疲れた、だるい)

静岡県:だら(◯◯でしょ)

愛知県:どえりゃー(ものすごく)

三重県:やん(◯◯ない、◯◯でしょ)

東海エリアでは、静岡県の「だら」、三重県の「やん」と、どちらも「◯◯でしょ」という意味の言葉が選出されました。とはいえ、三重県の「やん」は、文脈によって意味が変わります。「がまんできやん」は「がまんできない」、「持ってってくれやん?」は「持っていってくれませんか?」の意味に。シンプルな言葉ながら、意外と奥が深いですね。

また、岐阜県の「えらい」は疲れたり、だるかったりする際にそのまま使えますが、愛知県の「どえりゃー」は最上位であるため、本当においしい料理を食べたときに「どえりゃ~おいしい」のように使うのが一般的です。

近畿エリア

滋賀県:だんない(差し支えない、大丈夫)

京都府:おいでやす(いらっしゃい)

大阪府:なんでやねん(なんでだよ)

兵庫県:ごじゃ(めちゃくちゃ)

奈良県:まわり(準備)

和歌山県:いこら(行こうよ)

近畿エリアでは、京都府の「おいでやす」や大阪府の「なんでやねん」と、よく聞く言葉2つが選出。「おいでやす」は広告などで見かけることが多く、「なんでやねん」は大阪出身の芸人によるツッコミで自然に覚えてしまいますよね。

その一方で、滋賀県の「だんない」、兵庫県の「ごじゃ」、奈良県の「まわり」、和歌山県の「いこら」はそこまで知られていない印象です。「だんない」は、例えば「おい、だんないか(おい、大丈夫か?)」と聞き、相手が「だんない、だんない(大丈夫、大丈夫)」と返事をするのだそう。さらに「まわり」は「はよ、まわりしーや(早く、準備しなさいよ)」といった使い方ができます。「ごじゃ」「いこら」については、そのまま使えますが、「ごじゃ」は名詞形として「ごじゃもん(めちゃくちゃな人)」と使うこともあるのだとか。

中国・四国エリア

鳥取県:がいな(大きい、すごい)

島根県:だんだん(ありがとう)

岡山県:ぼっけぇ(とても)

広島県:じゃけぇ(だから)

山口県:ぶち(非常に、すごく)

徳島県:どちらいか(どういたしまして)

香川県:なんしょん(何をしているの?)

愛媛県:いってこーわい(行ってきます)

高知県:はちきん(男勝りの女性)

中国・四国エリアで選出された言葉は上記。徳島県の「どちらいか」や香川県の「なんしょん」、愛媛県の「いってこーわい」、山口県の「ぶち」は、何となくその場のニュアンスで県外の人にも伝わりそうですね。広島県の「じゃけい」も比較的広く知られている言葉だといえます。

反面、鳥取県の「がいな」や島根県の「だんだん」、岡山県の「ぼっけぇ」、高知県の「はちきん」は、初めて知ったという人も多いのではないでしょうか。これらの県に行く際に覚えておき、実際に現地で使ってみたいですね。

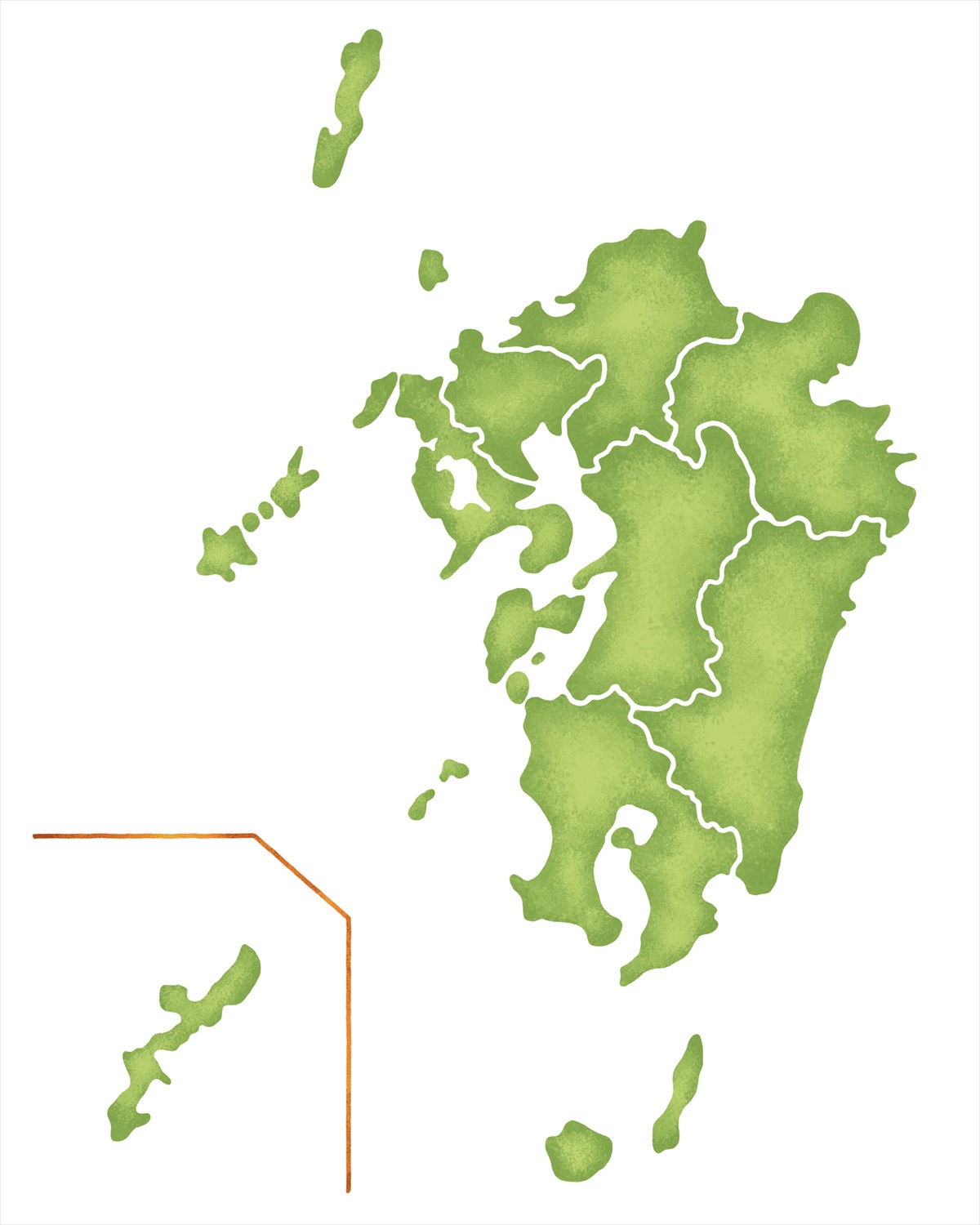

九州・沖縄エリア

福岡県:すいとーと(好きだよ)

佐賀県:がばい(非常に、とても)

長崎県:とっとっと(取っている)

熊本県:もっこす(意地っ張り、頑固者)

大分県:よだきい(億劫)

宮崎県:てげ(とても)

鹿児島県:おやっとさぁ(お疲れさま)

沖縄県:めんそーれ(いらっしゃい、ようこそ)

九州・沖縄エリアでは、福岡県の「すいとーと」や沖縄県の「めんそーれ」と全国区で知られている2つの言葉が選出されています。また、佐賀県の「がばい」は、島田洋七氏の自伝小説『佐賀のがばいばあちゃん』で有名に! 長崎県の「とっとっと」は、「その席、とっとっと?( この席を取っているの?)」のような使い方をするそうです。

宮崎県の「てげ」は、ふたつ重なって「てげてげ」になると、「いいかげん」や「ほどほど」という、まったく異なる意味になるので注意しましょう。

[参考]

ソニー生命「47都道府県別 生活意識調査2024」

[All photos by PIXTA]