飛騨古川

岐阜県が発祥!観光におすすめのスポットも

国歌のさざれ石

さざれ石

国歌「君が代」に詠まれている「さざれ石」の発祥は、揖斐郡です。この伝説は、平安時代に文徳天皇の息子である惟喬親王の命を受けた藤沢朝臣石位左衛門が、美濃(現・岐阜県)の春日谷に渡り、椀生地(木の加工を担う職人)が求める良質な木材を探しに赴いたことが始まり。春日谷の奥地で理想的な木材を発見した石位左衛門は、一族とともにこの地に移り住んだと伝えられています。

そして、石位左衛門は春日谷から近江の君ヶ畑や京都を行き来する際、古屋笹又という地区の谷間で、渓流に露出する「さざれ石」を見つけました。その姿に感銘を受けた石位左衛門が「これはめでたい石だ」と感じて詠んだのが「わが君は 千代に八千代に さざれ石の 巌となりて 苔のむすまで」という一首です。のちにこの歌は京の都で高く評価され、名歌として『古今和歌集』に収められました。

さざれ石は、日本の七高山のひとつ「伊吹山」のふもとの「さざれ石公園」内に現存。1977年に春日村と岐阜県の天然記念物に指定されました。石灰岩が長年にわたって雨水に溶かされ、粘着性の高い乳状液(鍾乳石と同じ成分)によって小石を固め、やがてひとつの岩として成長。さらに河川の浸食によって地表に現れ、苔むしたその姿が「さざれ石」と呼ばれるようになったのです。

さるぼぼ

さるぼぼと白川郷

岐阜の飛騨地方に古くから伝わる「さるぼぼ」は、猿の赤ん坊を意味する言葉で、赤い布で作られた人形です。奈良時代に中国から伝来した人形がルーツとされ、かつては安産祈願や子どものお守り、嫁入り道具として用いられていました。

赤は魔除けの色とされ、猿は「サル=災いが去る」、「エン=縁を結ぶ」とも読めることから、健康や縁結び、夫婦円満など多くの願いを込めた縁起物として人気です。

下呂温泉街にある「さるぼぼ七福神社」には、七福神の姿をしたさるほぼが祀られています。境内には、七福神と金をモチーフとした「黄金の足湯」も! さらに、この神社のすぐそばには、土産店もあり、赤はもちろん、カラフルなさるぼぼを購入可能です。

岐阜県下呂市湯之島780

栗きんとん

栗きんとん

岐阜県東濃地域を代表する銘菓「栗きんとん」は、中津川が発祥地。山々に囲まれたこの地域では、古くから野生のヤマグリが多く採れ、家庭で栗を楽しむ工夫の中から自然と栗きんとんが生まれたとされます。

江戸時代、中津川は江戸と京都・大阪を結ぶ中山道の宿場町として栄え、多くの旅人をもてなす場でもありました。その中で、茶の湯とともに栗を使った菓子文化が育まれ、職人たちの手によって味や見た目も洗練されていったそうです。

20世紀初頭にはヤマグリの栽培も始まり、生産量が増えるとともに和菓子店も増加。現在は、秋の風物詩として、全国から注目を集める逸品となっています。

中津川の栗きんとんを味わいたいのなら、1864年創業の「川上屋 本店」へ。秋限定ですが、厳選した栗と少しの砂糖を合わせて炊き、茶巾絞りで仕上げた、おせちの栗きんとは一線を画す、素朴でどこか懐かしい味わいの栗きんとんを購入できます。

イオンモール株式会社

イオンモール大阪ドームシティ

イオンモールは、1911年に岐阜市神田町に設立された「岐阜繭糸株式会社」がルーツ。1970年には、親会社である「ジャスコ株式会社(現・イオン株式会社)」に買収され、ジャスコグループ(現・イオングループ)の一員に。1973年には、商号を「ジャスコ不動産株式会社」、改め「ジャスコ興産株式会社」とし不動産・保険代理業へ進出。

1989年には社名を「イオン興産」に変更し、ショッピングセンターの運営を本格スタートしました。1992年、青森県に1号店をオープンすると、翌年から各地に大型モールを展開。2001年には「イオンモール株式会社」に社名変更し、全国にショッピングモールを広げていきました。

1号店の「イオンモールつがる柏」は現在も営業中です。AEON、専門店、アミューズメントからなるモールで、ゆっくりとショッピングや食事などを楽しめます。気になる方はぜひ訪れてみてくださいね!

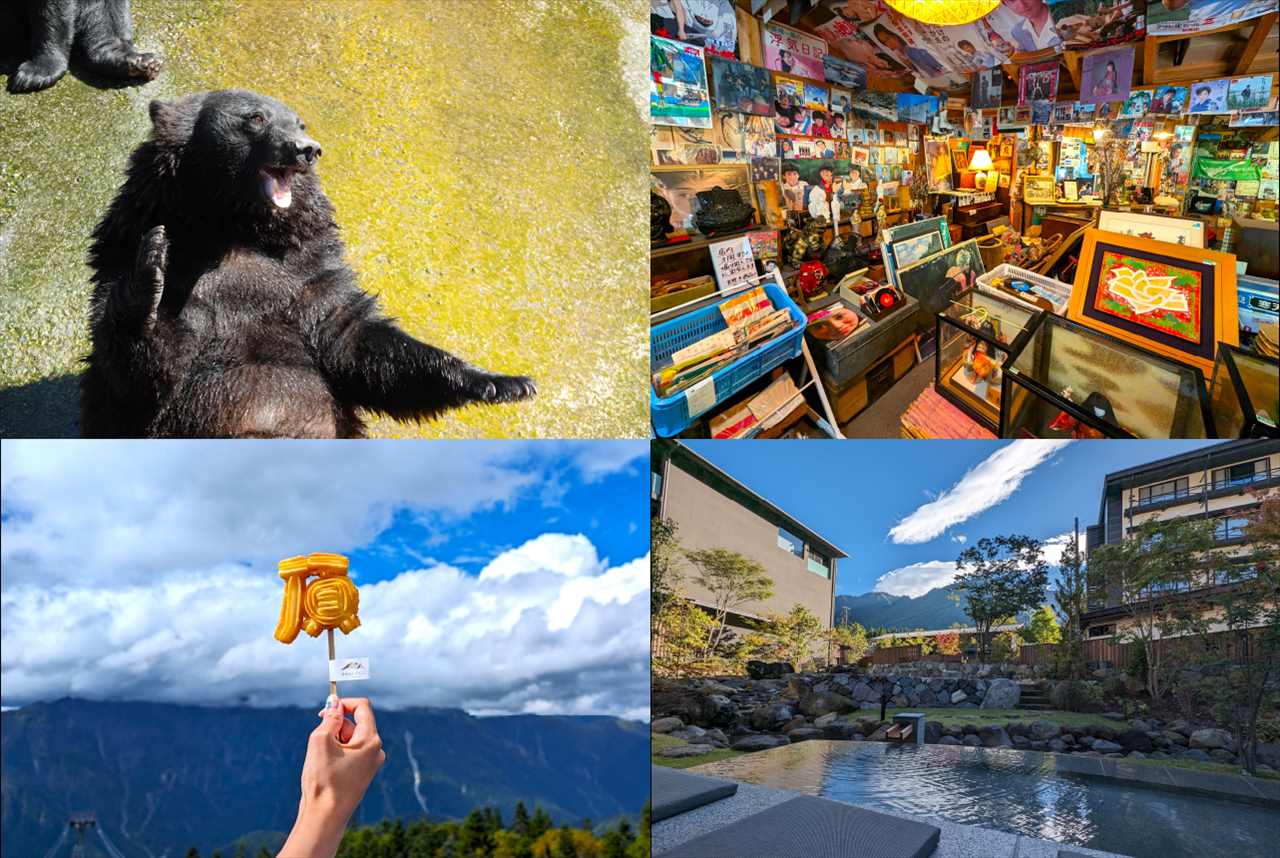

施釉磁器モザイクタイル

多治見市モザイクタイルミュージアム

多治見市笠原町は、施釉磁器モザイクタイルの発祥の地です。このタイルを開発したのは山内逸三氏。京都で窯業や絵画を学んだのち帰郷し、6年の歳月をかけてタイルの製造技術を確立しました。

今では全国一のモザイクタイル生産地として知られる多治見市には、「多治見市モザイクタイルミュージアム」があります。

昭和の国産タイルの膨大なコレクションのほか、レトロな洗面台・浴槽など多彩なタイルを展示。タイルを自由に貼って自分だけのオリジナル小物が作れる体験工房や、タイルを使ったアクセサリーや箸置きといったオリジナル商品を購入できるミュージアム・ショップもあります。建築家・藤森照信氏が手がけたユニークな外観にも注目です。

掘抜井戸

掘り抜き井戸発祥の地

日本で初めて人工の湧水井戸が誕生したとされるのは、1782年の大垣市です。1781年から1789年頃までの大垣地方では、生活用水として各町の裏通りを流れる用水を利用していましたが、渇水期になると水が涸れ、大垣の名水「三清水」(西外側町・清水町・室町)まで水を汲みに行く必要があり、大変な手間と労力を要していました。

この状況を変えたのが、こんにゃく屋文七という人物です。彼は川沿いに約2mの穴を掘り、そこに長さ5mの材木を打ち込んだうえで、節を抜いた青竹を力強く打ち込みました。すると、その竹の先から透明な清水が勢いよく噴き出したのです。この画期的な井戸は「これはの井」と呼ばれるようになり、以来、大垣の各家庭にも「掘り抜き井戸」が普及していきました。

この井戸は、大垣駅から徒歩約5分の平和通りに面した場所に、「掘り抜き井戸発祥の地」として現存。今もなお、こんこんと水が湧き出る様子を見ることができます。

岐阜には、暮らしや文化に深く関わる始まりが豊富!

岐阜県は、日本の暮らしや文化に深く関わる始まりが多く集まる地です。国歌『君が代』に詠まれた「さざれ石」や、飛騨地方の縁起物「さるぼぼ」、秋の味覚「栗きんとん」など、地域に根ざした発祥が点在。また、大垣市では日本初の人工湧水井戸が誕生しました。身近なものの始まりを訪ねる旅にぴったりな県ですね。

[All photos by PIXTA]