(C)高千穂町観光協会

神々のふるさと 宮崎県高千穂

創世神話を紐解けば、それは男女が結ばれる物語であり、家族の歴史であり、ふるさとの成り立ちを示すものだと分かります。そして高千穂には神話に由来する数多くの遺物や風景、そして文化が残されています。とはいえ高千穂は九州・宮崎北部の山あい。空路なら熊本空港からの方が早いかもしれません。高千穂まで車で2時間足らずでした。

(C)高千穂町観光協会

なぜ九州の山深い高千穂に日本創生の神話が残されているのでしょう。高千穂神社が1900年前に創建されたと伝えられることから、この地にはほかのどこよりも早く高度な社会や文化が生まれ、神事が執り行われ、そして創生の物語を伝えたのかもしれません。

(C)高千穂町観光協会

「天上の国」天岩戸神社

神話の絶景が高千穂に残されています。それは天岩戸神社の「天岩戸」。古事記や日本書紀に記されたと伝えられる景勝地で、古事記では「高天原」という「天上の国」として登場します。

(C)Masato Abe

アマテラスオオミカミ(天照大神)にはスサノオノミコト(須佐之男命)という弟がいました。このスサノオノミコトはいつも暴れてばかりで周囲を困らせました。ある時弟に腹を立てたアマテラスオオミカミは天の岩戸の中に閉じこもってしまいます。太陽の神であるアマテラスオオミカミが天の岩戸に隠れた途端、空は暗闇に包まれ、悪いことが次々に起こったのです。困り果てたほかの神々は話し合い、誘い出し作戦を展開します。

(C)高千穂町観光協会

天の岩戸の前でアメノウズメ(天細女命)という神が踊り、周りの神々は舞踊をみながら大宴会。外の様子が気になったアマテラスオオミカミは、天の岩戸を少しだけ開けました。そして身を乗り出したとき、力の神タヂカラオ(天之手力男神)がアマテラスオオミカミの手をグッとつかみ、外へ連れ出しました。アマテラスオオミカミが外に出た瞬間、地上には太陽の光が射して、世界は輝きを取り戻した、というものです。

(C)高千穂町観光協会

天岩戸神社西本宮から徒歩10分ほどで、アマテラスオオミカミが隠れた時に八百万の神々が話し合いをしたとされる「天安河原(あまのやすがわら)」があります。中心には大きな洞窟「仰慕窟(ぎょうぼがいわや)」があり、神秘的な空気が漂います。

天上から神々が降り立った場所

「天孫降臨」の地・くしふる神社

(C)Masato Abe

そして天上界からニニギノミコト(瓊々杵尊)がアマテラスオオミカミ(天照大神)の命を受けて最初に地上に降り立ったというのが、「くしふる(槵触)神社」。いわゆる「天孫降臨」の地。「日本書紀」では「高千穂の槵触之峯(くじふるのたけ)」、また「古事記」では「筑紫の日向の高千穂之久士布流多気(くじふるたけ)」として登場するそうです。今では強力なエネルギーが得られるというパワースポットのひとつなのです。

(C)高千穂町観光協会

天孫降臨の時、地上には水がありませんでした。アメノムラクモノミコト(天村雲命)が再び天上に上がり、水種を地上に移したと伝えられる「天真名井」。老いたケヤキの根元から今も水が湧き出ているのです。「くしふる神社」のほど近くにあります。

縁結びの神様としても有名な高千穂神社

(C)高千穂町観光協会

そして高千穂皇神(たかちほすめがみ)を祀る高千穂神社。1900年前の垂仁天皇時代に創建されたといわれる高千穂郷八十八社の総社です。高千穂皇神とはアマテラスオオミカミの孫のニニギノミコト(瓊瓊杵尊)・ひ孫のホオリノミコト(火折尊)・玄孫のウガヤフキアエズ(鸕鶿草葺不合尊)などを含む初期の神たちを指すのだそうです。

(C)高千穂町観光協会

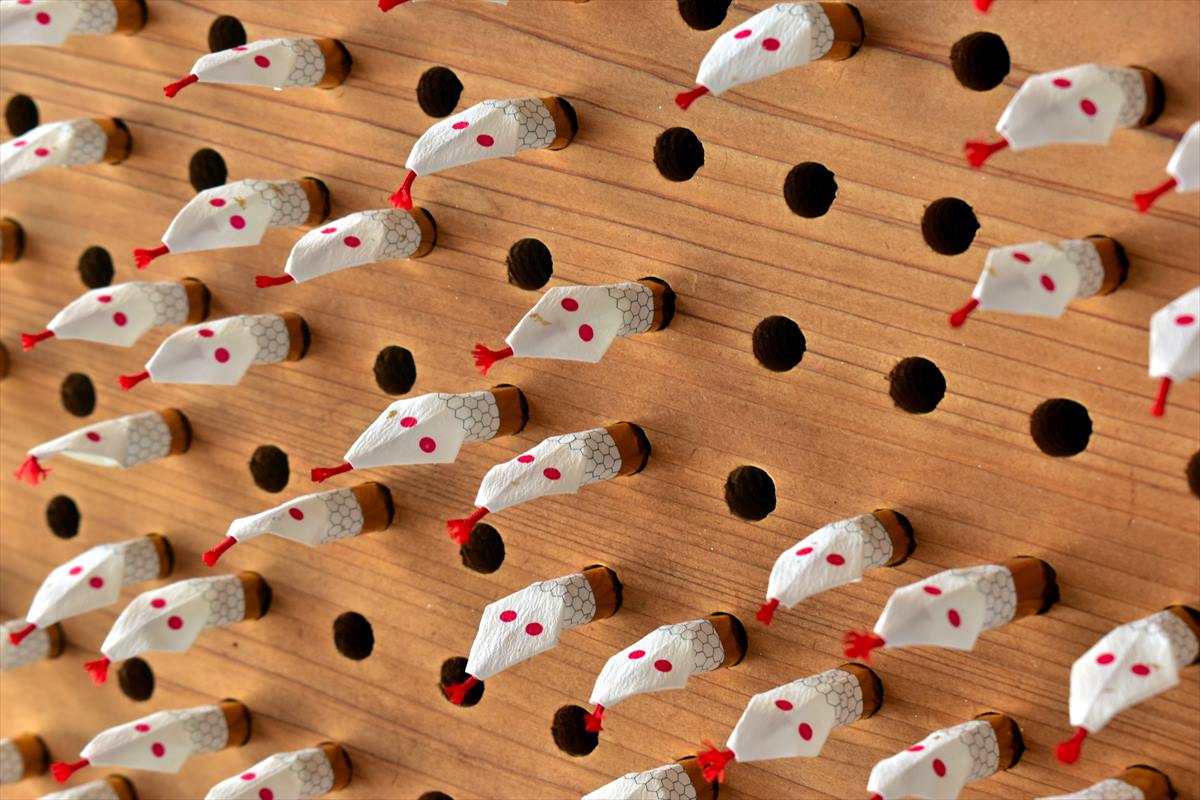

高千穂を代表する神事「夜神楽」は創世神話を語ります。高千穂神社の神楽殿では高千穂神楽の代表的な「手力雄の舞」「鈿女の舞」「戸取の舞」「御神体の舞」が毎晩8時から披露されます。各集落の神楽の舞手が交代で奉納する本格的な舞で、国の重要無形民俗文化財にも指定されています。

※高千穂神楽は、新型コロナウイルス感染防止対策のため、令和2年3月5日より当面の間、公演を中止しております。公演再開については未定です。

(C)高千穂町観光協会

また高千穂神社は縁結びの神様として有名です。本殿脇にある夫婦杉は、手をつないで夫婦杉を三周まわると幸せになれるといわれています。

住所:宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井1037

電話:0982-72-2413

http://takachiho-kanko.info/sightseeing/detail.php?log=1336615324

芸能と縁結びにご利益があるとされる荒立神社

(C)高千穂町観光協会

荒立神社はニニギノミコト(瓊々杵尊)がアマテラスオオミカミ(天照大神)の命を受けて地上に降臨する際に道案内をしたサルタヒコノミコト(猿田彦命)が、天の岩戸で踊りを披露したアメノウズメ(天鈿女命)と結婚して住んだという地です。切り出したばかりの荒木を利用して急いで宮居を造ったため、荒立宮と名付けられたそうです。縁結びにご利益があるとされ、また踊りのうまいアメノウズメにあやかってお参りする芸能人も多いといいます。

高千穂の絶景を歩く

神話を実感させる高千穂峡

(C)高千穂町観光協会

そして高千穂で有名な景勝地が、国の名勝であり天然記念物でもある高千穂峡。阿蘇山から噴出した火砕流が五ヶ瀬川に沿って帯状に流れ出した後、急激に冷却されたためにできた「柱状節理」が美しい懸崖を作り出しています。

(C)Masato Abe

高千穂峡は日本神話の舞台として登場することはありませんが、周囲は遊歩道や公園として整備されていて、神話を実感させる景観を見せてくれるのです。

荘厳な山々を望む国見ケ丘

(C)高千穂町観光協会

なぜ最初の地が高千穂だったのか、それは永遠の謎のようです。しかし、高千穂の景観は日本神話誕生の地にふさわしい絶景ぞろい。街のあちこちに神話を思い起こさせる痕跡を残しています。高千穂の中心部から車で15分ほどの標高513mの国見ケ丘から望む山々の光景も荘厳です。

(C)Masato Abe

ちなみにアマテラスオオミカミは男の神さまであったのか、女の神さまであったのか、古文書に記載はありません。「古事記」「日本書紀」では、アマテラスは太陽の神としての性格と巫女の性格を併せ持つ存在として記されています。そして研究者たちは中世においては男の神として捉え、そして現在では女の神として考えているようです。創造上の人物ですので、想像を巡らせてみるのも楽しいかもしれません。

日本の創世神話にはたくさんの神さまが登場します。イザナギやイザナミ、海幸彦や山幸彦などなど、彼らは日本のどこでどういう役割を果たしたのでしょう。次回以降、ふたたび神話の地を歩いてみたいと思います。