城内の磁器工場から歴史が始まった

「マイセン(正式名は州立マイセン磁器製作所有限会社)」が、どこの国のブランドで、どのような特徴を持ち、どのようにつくられているか、正確には知らない人は多いのではないでしょうか。

マイセンの町並み

そもそもマイセンとは、ドイツ東部の市の名前です。紅茶で有名なダージリンがインドの地名のようにマイセンも地名です。

首都のベルリンから見て150kmほど南下した場所にあり、ドイツ鉄道(DB)で2時間ちょっとの距離にある人口3万人弱のドイツの古都です。

このマイセンで、18世紀の初頭につくり始められた磁器が現在「マイセン」と一般に呼ばれています。

磁器づくりが同地で始まった背景には、磁器の美しさに「狂った」当時の領主アウグスト強王の存在がありました。

アウグスト強王の双剣の紋章は現在、マイセン磁器のモチーフにもなっている

東インド会社経由で日本や中国から持ち込まれる陶磁器に魅せられた領主が、自然科学者を監督官に配置する中で、錬金術師に制作・研究にあたらせ、硬質磁器づくりを成功させます。

ノウハウの流失を恐れたその領主は、ドレスデンから川で下ったマイセンにある、後期ゴシック建築のアルブレヒト城内に、王立の磁器工場(Royal Polish and Electoral Saxon Porcelain Manufactory)を設けました。

丘の上にあるアルブレヒト城

さらに、念を入れ、前述の錬金術師を軟禁までしました。1710年(宝永7年)の話です。以後約150年このお城は、磁器工場として使われてきました。

アルブレヒト城内がかつて磁器工場だった時代をVR(仮想現実)の技術で再現した様子

しかし、城内に設けられた磁器工場から技術は早々に漏れ伝わり、ヨーロッパ中で類似の磁器づくりが始まります。

そこで、世界最古のトレードマークとして現在も採用されている双剣を交差させたモチーフが1722年(年)に誕生します。

さらに、日本の伊万里焼などを手本に、絵付けの技法やデザイン性を積極的に取り込み、型づくり、成形の分野に彫刻家やアーティストを招くなどをして現在に通じる基礎の確立が進みました。

アウグスト強王の死後(1733年)は、小物の制作も盛んになって、ヨーロッパを代表する窯に名実共に成長していきます。

歴代の石こう型が約80万個も倉庫内に並ぶ

製作所内の制作風景

その伝統の窯を歩き回るプログラムが冒頭の「manufacTOUR」です。

ただ、歩き回る場所は、城内につくられた磁器工場ではなく、1865年(1864年との話も)に移転した製作所内です。

現在の製作所は、お城のある丘の頂きから下ったふもとにあり、Sバーン(都市近郊鉄道)のマイセントリービッシュタール駅近くに立地しています。

現在の州立マイセン磁器製作所。ソ連の管理下に置かれた大戦直後の時代を経て、ドイツ民主共和国(東ドイツ)によって人民公社マイセン磁器製作所と変わり、東西ドイツの統合後の1991年(平成3年)にザクセン州所有の有限会社に改組された。移転後の約150年の間に、組織のあり方には変化があったが、その芸術性は一貫して高まり、世界の「マイセン」として評価を確かにした

2時間の行程が組まれた見学ツアー(manufacTOUR)では、300年以上の歴史で一貫して培われてきた、職人の手仕事と芸術家の創造の現場を間近で見られます。

プログラムの中には、現存する歴代の石こう型(ケース型)の収蔵庫に足を踏み入れる体験すら含まれています。

石こう型の収蔵倉庫内。国立マイセン磁器製作所でツーリズムマーケティングを担当し、取材にも同行してくれたデニス・ジッペルさんがこっそり教えてくれたお気に入りの一角。三角州のような形状の棚に、背後の窓から自然光が差し込むため、石こう型が最も美しく見えるとの話

「マイセン」は、この石こう型を複製した使用型に、カオリン(鉱物を主成分とする白色の粘土)などの原料を調整した泥しょうを流し込み、テーブルウエアなどの形にします。

ヨーロッパ最古の窯において、芸術家と職人たちが生み出してきた歴代の石こう型が約80万個(※取材時点)も並ぶ収蔵庫に土足で立ち入れるのです。恐縮して背筋が伸びるほどでした。

プログラムでは、世界最古のトレードマークとされる双剣を手描きで入れる作業も専門の絵付師の真横で見学させてもらえます。

絵付師に聞くと、1時間で240個のカップに双剣を描き入れると笑顔で教えてくれた

ツアーの途中には「マイセン」が、5キロほど離れた市内に所有する小さな鉱山で採掘されたカオリンそのものに触れるチャンスもあります。

ろくろの作業にしても、成形にしても、デザイン制作にしても、手を伸ばせば触れられる距離で、職人や芸術家と同じ空気を呼吸しながら、制作の様子を見学させてもらえる内容となっています。

芸術性の高い手仕事を「マイセン」が継承していく

「manufacTOUR」は完全アポイント制。平日1日に1回、上限10名の一団体のみに向けて開催される。参加費は一団体で400ユーロ

トリービッシュタールでの見学ツアー(manufacTOUR)に参加した後は、マイセンの町を歩いて、王立の磁器工場がかつて存在したアルブレヒト城を目指してみてください。

この時間もまた、すごく楽しいです。マイセンは美しい町です。規模としては小さいですが、日本では期待できない町全体の統一感がほぼ完ぺきな状態で保たれています。

アルブレヒト城の敷地内にあるマイセン大聖堂の内部

城や大聖堂のある丘に向けて高低差の移動もあるため、景色の変化が実にドラマティックです。アルブレヒト城のある丘の頂きから町を眺めると、オレンジ色の屋根も一望できます。

マイセンの町並み

町歩きの際には、見学ツアー(manufacTOUR)の経験も生きてきます。

磁器に対する見方や感度が深まっているため例えば、町中の店先に並ぶ磁器を、持ち主に断って手に取り、器の底を眺め、双剣の有無やデザインを確かめている、ちょっとだけ通になった自分の成長に早速気が付けるのです。

マイセンの町並み

もちろん、近隣のドレスデンのような大きな都市の観光もすてきです。しかし、テーマを持って訪れるマイセンのような小さな町の滞在もまた、たまらなくいいです。

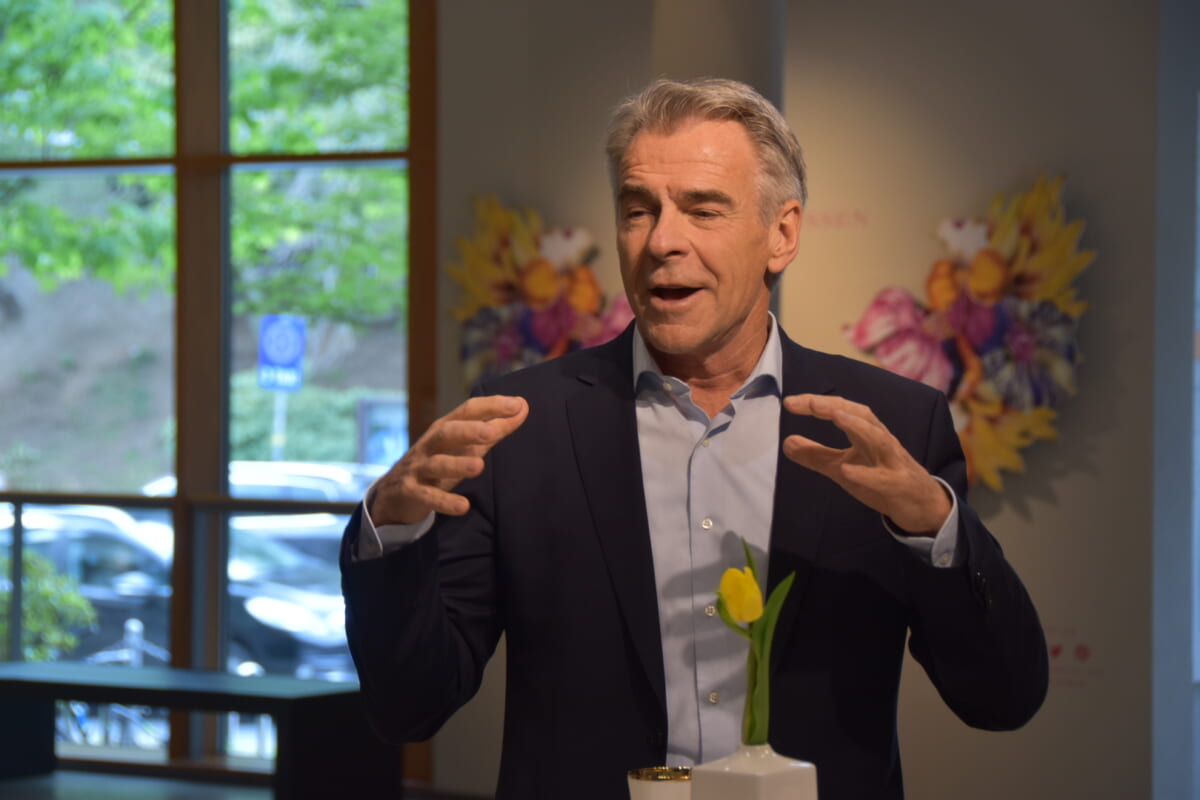

経済合理性が追求され、ハンドクラフトの技術と精神を継承する職人やアーティストが減っていく世界だからこそ、芸術性の高い手仕事を次の世代へ継承していく役割をマイセンが果たすと、州立マイセン磁器製作所のCEO(最高経営責任者)ティルマン・ブラシュケさんは語っていました。

その言葉(ミッション)の意味を現地でぜひ、体感してみてください。

代表取締役のティルマン・ブラシュケさん。日本の取材陣が参加した「manufacTOUR」に同行し、マイセン磁器製作所内のレストランで食事も共にしてくれた

[写真・文/坂本正敬]

[参考]

※ マイセン絵物語 – Meissen

※ ワンランク上の日常を彩る青い双剣マイセンの魅力 – クラブツーリズム

※ 磁器が結び付けた絆(佐賀県有田町とドイツ連邦共和国マイセン市の交流) – 外務省

※ ブリタニカ国際大百科事典

※ 世界大百科事典

※ 大辞泉

※ 対訳日本事典

※ ドイツ信託公社による民営化の法的基礎 一信託法に定める民営化一 – 古川澄明