「良い子にしていたら、クリスマスにサンタさんが来るわよ」という言葉を信じていたのは、いくつまでだったでしょうか。アメリカの幼い子供たちはまだサンタの存在を信じています。

12月になると、NY中央郵便局に、恵まれない子供たちからの手紙が届きます。

「私は何も要りません。弟たちにおもちゃをお願いします。」

「今年もまたクリスマスをお祝いすることが出来ません。ママが病気でいろいろな薬を飲んでいます。私達は食べものを買うのがやっとなのです。」

子供たちは、サンタへ夢を託します。

「私のお願いを、叶えてくれますように」。

102年続く、サンタプログラムの始まり

サンタプログラムは、1912年サンタに宛てた子供の手紙を、職員が開いたのがきっかけでした。サンタに手紙を配達することは出来なくても、子供の願いを叶えてあげたいと、職員たちがお金を出し合い、子供へプレゼントを贈ったのです。移民の国アメリカでは、親が食べていくのがやっとで、子供のクリスマスを祝ってあげられない家庭があります。

市民ひとりひとりがサンタになる

サンタ宛の手紙が増え続けるため、郵便局は市民からのサンタのボランティアを募りました。現在では、毎年50万通以上の手紙が届くそうです。ひとりが閲覧出来る数は10通と決まっており、閲覧するにはアメリカ政府発行の身分証明書と雇用証明など所定書類が必要。個人情報保護のため、子供の家庭の住所など連絡先は、閲覧者には分からぬよう、手紙から消されます。市民サンタのプレゼントは、「北極のサンタより」として郵便局から発送されます。

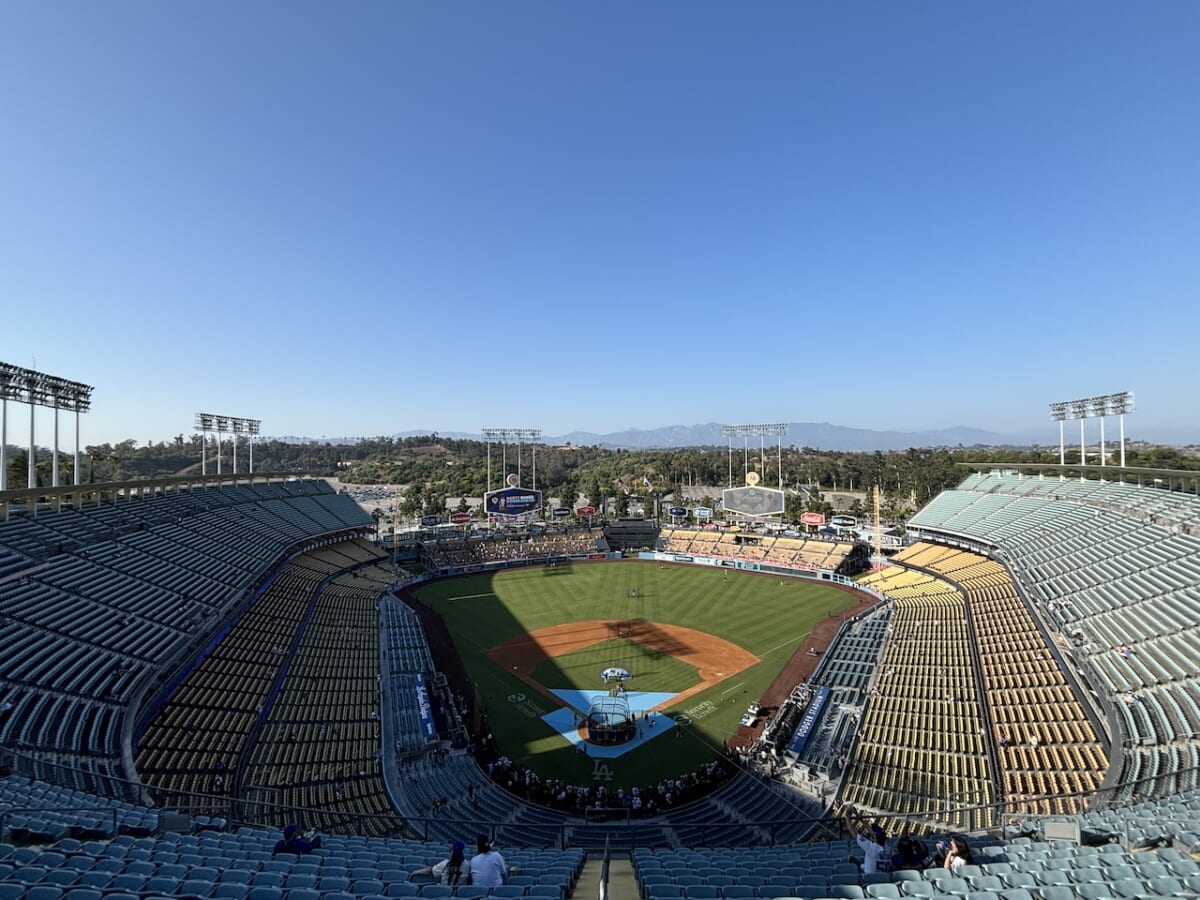

郵便局でサンタへの手紙を閲覧し、どの子のサンタになるか、検討するNY市民

©Sara Aoyama

与えられる喜び、与える喜び

市民サンタは、プレゼントをもらって喜ぶ子供たちの笑顔を思い浮かべながら、手紙を選び、プレゼントを贈ります。

「自分の子供たちは巣立ち、配偶者は亡くなっている。誰かとクリスマスに喜びを分かち合いたいんだ。」

贈るサンタも、プレゼントを貰う子供も、誰かに自分を必要とされたいのです。だって、1年に1度のクリスマスなのですから。毎年郵便局を訪れる常連もいるそうですが、サンタへの手紙に対して応えてあげられるのは、10%程度だそうです。