7軒の農家でしか栽培されていない七島藺

(C)七島藺工房 ななつむぎ

大分県北東部に位置する国東市。江戸時代初期に地元の商人が琉球から七島藺を持ち帰り、1660年頃に栽培が始まったといわれます。昭和32年(1957年)には年間500万枚もの七島藺の畳表が全国に出荷されるなど、地域を支えた主要産業でした。

しかし密集して生える性質のため、植え付けや刈取りは手作業が基本。機械化が難しく、大変な手間がかかるため生産量は次第に減り、現在では7軒の農家でしか栽培されていません。

(C)七島藺工房 ななつむぎ

収穫時期には高さ2m近くにまで成長する七島藺

(C)七島藺工房 ななつむぎ

茎の断面が丸いイグサと違って、七島藺は三角形。このままでは織れないため、繊維を縦に裂く作業も必要に

(C)七島藺工房 ななつむぎ

裂いた後はじっくり乾燥させ、さらに1本1本選別します

イグサよりも青く濃い香りが特徴

表皮が堅いため耐久性に優れ、イグサの畳表よりも3〜4倍は長持ちする七島藺。ほとんどの農家で4月の植え付け、8〜9月の収穫、10〜3月の畳織りまで全ての工程を一貫して行っているようです。畳織りは非常に複雑な作業のため、1日2畳程度が限界なのだとか。

消えかけた伝統に、新たな火を灯した工芸作家

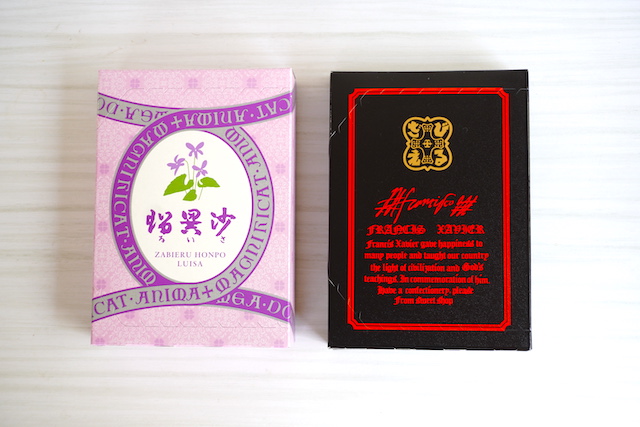

最盛期には年間500万枚も生産されるも、今では2,000枚程度まで激減しているという国東市の畳表。そんな時代とともに途絶えつつある七島藺を、現代的な感性で、新たな価値を創造しているのが工芸作家の岩切千佳さんです。

「貴重な素材だからこそ、日々の暮らしの中で多くの人に使ってほしい」と七島藺を使ったさまざまな工芸品を制作。オブジェやアクセサリーなど、今までになかった商品を次々と生み出しています。さらに全国各地でのワークショップ、七島藺の魅力を発信するイベントも開催。消えかけていた伝統と日常の暮らしの距離をつないでいます。

岩切さんの工房「七島藺工房 ななつむぎ」では七島藺を使った鍋敷きやワインボトルバッグ、ブレスレットをはじめ親しみやすいアイテムが展示。伝統素材が用いられながらモダンスタイリッシュなデザインが印象的です。

その独創性は徐々に評判を呼び、「ビームスジャパン東京」「うなぎの寝床」といったセレクトショップや「大分トリニータ」とコラボした商品なども製作。さらにJR九州の豪華寝台列車クルーズトレイン「ななつ星in九州」の乗客向けプログラムで七島藺の小物作りをレクチャーするなど、幅広い活動を続けています。

七島藺の香り、感触を体感できるワークショップ

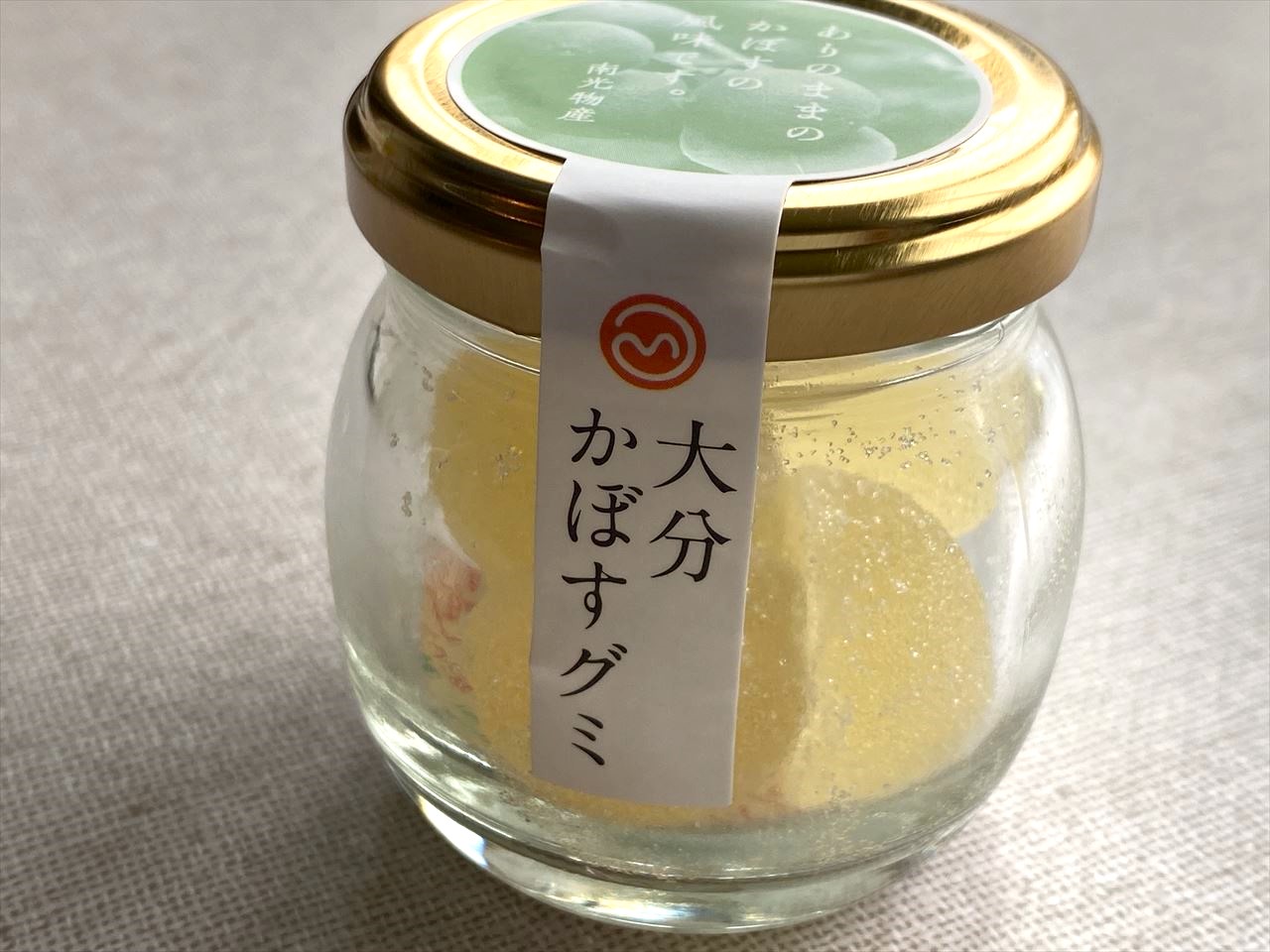

今回は七島藺を使ったミニ畳作りを体験。事前予約すれば誰でも参加可能です。材料はすべて用意されるので手ぶらでOK。

まずは畳の縁となる生地を数種類からセレクト。続いて厚紙の下に生地を入れ込み、畳の裏から釘を打ちしっかり固定します。

そして完成したミニ畳。縁を好みの生地で作れるのもうれしいポイント。部屋に飾るだけで空間が一気に華やぎそうです。七島藺ならではの力強い感触や濃い香りを感じられるのも◎。

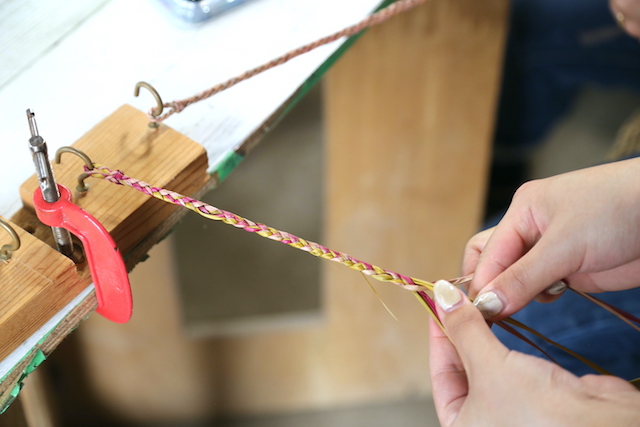

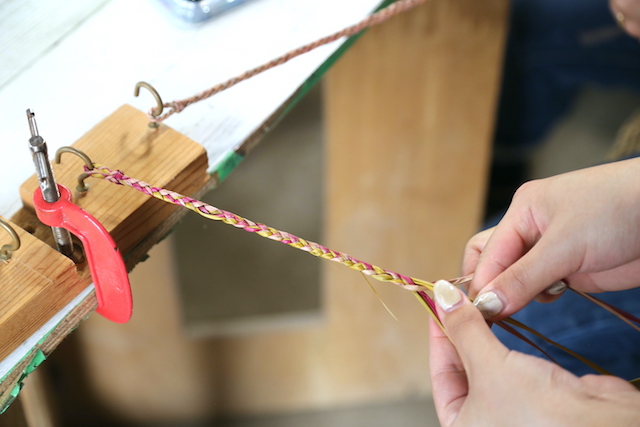

続いて、染め上げた七島藺を編んでミサンガをつくります。端を固定し、ひたすら三つ編みを繰り返していくと・・・

素敵なブレスレットの出来上がり! 単体でも腕時計と合わせても良さそう。Jリーグ開幕頃に大ブームを引き起こした、あのミサンガは、“紐が自然に切れたら願いごとが叶う”なんてジンクスがありましたが(アラフォー以上なら覚えている人も多いはず 笑)、こちらは永遠に切れなさそうな丈夫なつくり。お守りとして、ファッションとして末長く楽しめるアイテムです。

「生産者の方々が手作業で植え、丹精込めて育んだ七島藺の魅力を、もっと多くの人に知ってほしい」と語る岩切さん。今後は特に子どもたちへ、その素晴らしさを伝えていきたいといいます。過去と未来を紡ぎ、人と人とをつなぐ「七島藺工房 ななつむぎ」。大分を旅したときはぜひ訪れて、日本の伝統美を身近に触れてみてはいかがでしょうか。

住所:大分県国東市安岐町明治522

FAX:0978-66-0051

E-mail:nanatumugi710@gmail.com

URL:https://www.facebook.com/七島藺工房-ななつむぎ-880138598721775/

※お立ち寄りの際は必ずメールにてお問い合わせください

[Photos by Nao]