鳴門の渦潮

徳島県が発祥!観光におすすめのスポットも

ポカリスエット

ポカリスエットとオロナミンC

ポカリスエットは、1921年に鳴門市にて創設された「大塚製薬工業部(現・大塚製薬工場)」より設立した「大塚製薬株式会社」から、1980年に“汗の飲料”という新しいコンセプトで誕生しました。

きっかけは、ある研究員がメキシコで体調を崩し、「水分と栄養をしっかり摂りなさい」と医師から炭酸飲料をすすめられたこと。さらに、手術後の医師が点滴液を飲む姿を目の当たりにしたことが「飲む点滴」の発想につながりました。

その後、発汗によって失われる水分や電解質(イオン)の補給を重視し、「日常の汗」に合わせた塩分濃度の研究。1,000以上の試作を経て味と成分のバランスを調整して、ついに「汗の飲料」ポカリスエットを発売。発売から2年目の夏には、爆発的ヒット製品に! このようにポカリスエットはイオン飲料という新たな市場を開拓したのです。

ポカリスエットの歴史を感じたいのなら「大塚製薬株式会社 高崎工場」の工場見学へ。工場内には「ポカリスエット ミニ ミュージアム」が常設されており、シアタールームではポカリスエットについて楽しく学ぶことができます。

群馬県高崎市西横手町351-1

公式HP:https://www.otsuka.co.jp/virtual-factory-tour/takasaki/guide.html

日本ハム

※画像はイメージです

日本ハム株式会社(旧・徳島ハム株式会社)は、1942年に徳島市寺島本町で創業者・大社義規氏が「徳島食肉加工場」を設立したことに始まります。

戦後、1948年に徳島市万代町で営業を再開し、1951年に「徳島ハム株式会社」として法人化。1963年、鳥清ハムと合併し社名を「日本ハム株式会社」と変更、本店を大阪に移転しました。

1966年以降は「ウイニー」「シャウエッセン」といったブランド商品を次々と発売し、養鶏・豚肉の生産から加工・販売までの一貫体制を確立。国内外での工場設立・買収を重ね、2000年代以降は代替肉ブランドの展開や海外事業も強化しました。

こうして日本ハムは、徳島という地方に根ざした食肉加工業から、全国・国際的な食品会社へと発展を遂げたのです。

日本ハムの最初の工場である「徳島食肉加工場」は、第二次世界大戦中の戦災で焼失しているため現存しません。しかし、1974年に名西郡石井町に設立された「日本ハムファクトリー徳島工場」は稼働中です。工場見学は行っていませんが、近くを訪れた際は、敷地外から外観のみ眺めたいですね。

阿波おどり

阿波おどり

400年以上の歴史を誇る「阿波おどり」。その起源には諸説ありますが、1586年に徳島藩祖・蜂須賀家政が入国し、藍や塩で藩の財を築いた頃から盛んに踊られるようになったと伝えられています。

やがて藍商人たちの活躍により、祭りは年ごとに豪華さを増し、市民社会にも広く浸透。自由な民衆の娯楽として定着していきました。特に戦後は復興の象徴として飛躍的に発展。今日では日本を代表する伝統芸能のひとつとして世界にもその名を響かせています。

現在、阿波おどりは毎年8月9日の「鳴門市阿波おどり」を皮切りに徳島県内各地で開催。なかでも、毎年8月12日〜8月15日にわたって開催される徳島市の阿波おどりは有名です。

阿波おどりを体験したいのなら「阿波おどり会館」がおすすめ。連日の昼・夜に現役の踊り子による阿波おどり公演を実施しているほか、阿波おどり体験もできます。

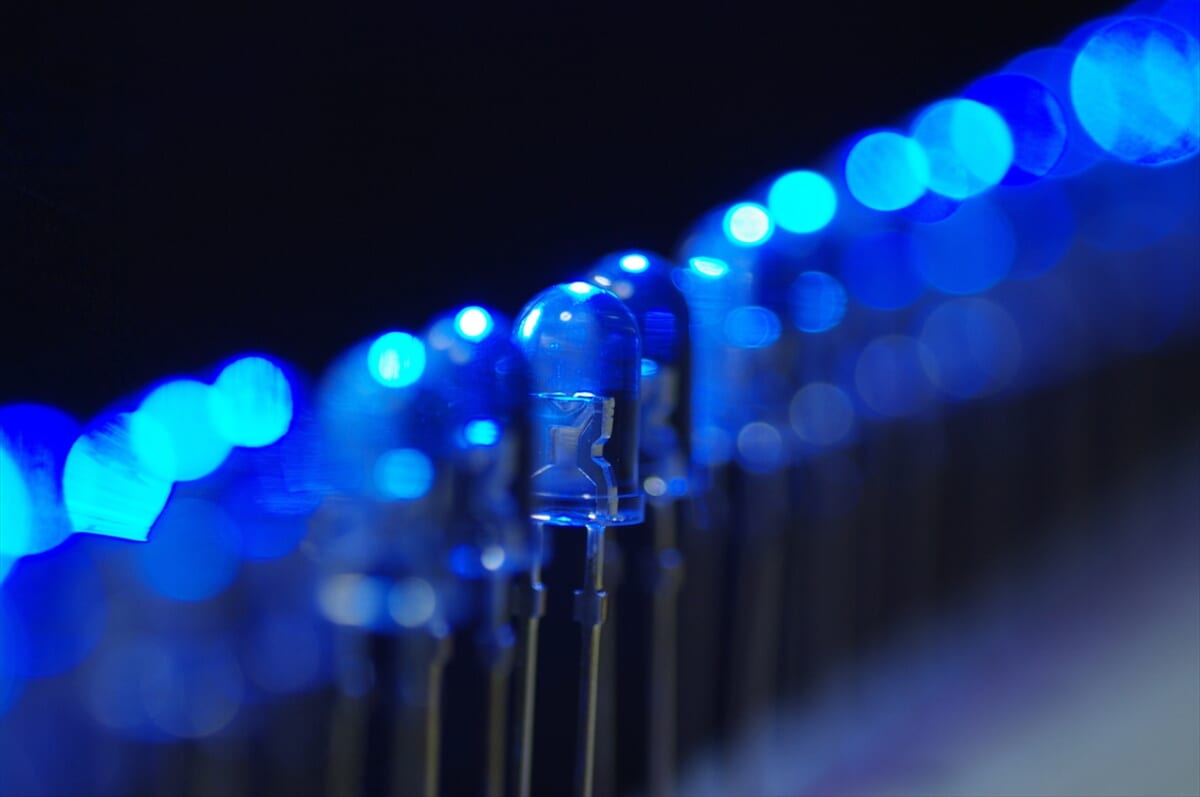

青色発光ダイオード

青色発光ダイオード

発光ダイオードとは電気を通すと光る半導体のことです。光の3原色(赤・緑・青)のうち、赤と緑は1970年代までに実用化されていましたが、青の実現は長らく困難とされ「21世紀まで不可能」とすらいわれていました。

ところが1993年、阿南市に本社を置く日亜化学工業株式会社に勤務していた中村修二氏が、高効率の青色LEDの開発に成功。これにより、白色LEDが可能となり、照明やディスプレイ技術に革命をもたらしたのです。そのため、日亜化学工業は地方の中堅企業から一躍世界的に注目される存在に!

中村氏はその後、米国カリフォルニア大学サンタバーバラ校の教授として研究を続け、2014年には赤﨑勇氏・天野浩氏と共にノーベル物理学賞を受賞しました。

阿南市は「光のまち阿南」として街づくりを進め、JR阿南駅や公共施設にはLEDアート作品を常設展示。観光拠点「光のまちステーションプラザ」も整備され、訪れる人々に光の魅力を伝えています。阿南市を訪れたら、ぜひチェックしてみてくださいね!

こなき爺

三好市山城町

日本三大妖怪文化のひとつとされる「こなき爺」。水木しげる氏の漫画『ゲゲゲの鬼太郎』にも登場する妖怪です。

その伝承は四国山地の三好市山城町に残されており、険しい自然の中で暮らしてきた人々が危険を避ける戒めとして語り継がれてきたといわれています。この地域には大歩危・小歩危や塩塚高原などの名所があり、渓谷や山岳の厳しさが妖怪伝説を生んだとされているのです。

現在、藤川谷には地元の有志によって児啼爺(こなき爺)の石像が建っています。像の横にある石碑に掘られた説明文や、作家・京極夏彦氏の直筆の題字も必見です。

鳴門金時

鳴門金時

徳島県産ブランドサツマイモ「鳴門金時」の主産地は、鳴門市の海岸部です。その歴史は古く、明治初期に鳴門市里浦出身の西上国蔵氏が、長崎県大村から来た船に荷積みされていたサツマイモ(源氏系統)の中から優良な系統を選んだのが始まり。

その後、関西方面で人気を集め、明治から昭和にかけては石炭殻を敷いた上に砂を客土した砂地畑で広く栽培されました。砂地は水はけがよく甘みの強い芋が育つため、鳴門市を中心に徳島市・松茂町・北島町などへ栽培地が拡大。現在では関西はもちろん、関東・中国地方へも流通しています。

鳴門市のリゾート施設「アオアヲ ナルト リゾート」では、毎年9月〜11月にかけて鳴門金時の芋掘り体験を実施。自分で掘った芋を約1kg持ち帰ることができ、親子で楽しめる人気の秋のアクティビティとなっています。

徳島県の始まりは実に多彩!

徳島は、世界市場を切り拓いた「ポカリスエット」や「日本ハム」の原点であるほか、夏を彩る「阿波おどり」の本場でもあります。さらに、青色LEDの発明によって照明の歴史を変えた地であり、妖怪伝承「こなき爺」が息づく文化のふるさとです。加えて、ブランド芋「鳴門金時」も徳島の砂地から生まれました。徳島県を訪れた際は、暮らしに根づいた始まりの物語を探してみてくださいね!

[All photos by PIXTA]