皇道を普及させるために明治新政府がつくった施設

アーケードの中央通りから脇にそれた神社の前の通り道

富山県の県庁所在地は富山市です。富山市の中心部には、「総曲輪(そうがわ)」といわれる繁華街のアーケード通りがあります。その総曲輪通りに隣接して、中央通りというアーケード街が連続しています。かつてにぎわっていたエリアだといいますが、今では地方都市特有のシャッター街になっています。

今回紹介する神社は、その中央通りから脇道にそれた場所にある中教院神社。2020年11月の末に増改築補修工事を終えたばかりで、工事の完了とともにご神体も戻ったと地元紙が報じるくらい、富山市中心部に暮らす一部の人たちには特別視されている神社です。

信ぴょう性のほどは定かではありませんが、一説にはこの神社が、「日本で一番小さい神社」として、知られています。

ビルのすき間にある中教院神社

中教院神社の歴史は、明治時代の初期にまでさかのぼります。中教院というくらいですから、大教院や小教院もあるはずで、実際に調べてみると案の定、

<明治初期、大教宣布のために設置された中央機関。地方には中教院・小教院が置かれた。仏教側の反対で1875年(明治8)廃止>『広辞苑』(岩波書店)より引用

とあります。当時の時代背景を『富山大百科事典』(北日本新聞)で調べると、明治維新によって革命を成功させた明治新政府が、神道によって皇道を普及させ、日本を統一させようとしていた時代だとわかります。

江戸幕府を倒した新政府の人間は、言ってしまえば権限を持つ根拠のない「革命軍」です。武力行使の大義名分には常に、勅命(天皇の命令)を利用していました。

要するに、新政府の正当性を保つ唯一の根拠は、「天皇が認めている」という点だけ。その根拠の源である天皇の立ち位置をあらためて国内で強固にするために、天皇を神様と見立て、神道を国教にし、天皇の崇高さを国民に知らしめようとしたのですね。

その具体的なシンボルとして、東京タワーの近くにある増上寺の境内に大教院がつくられ、全国の府県に下部組織の中教院がつくられました。富山県に残っている中教院神社の出自は、大教院の下部組織のひとつなのですね。

交差点の名前もバス停の名前も「中教院前」

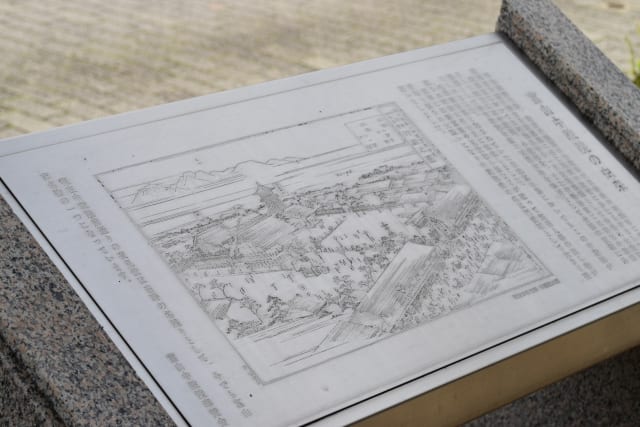

かつてにぎわっていた中教院の周辺の様子。神社の前に設けられた案内標識に描かれている当時の周囲を描いた絵図

上述の説明を見てもわかる通り、明治新政府が考えた大教院とその下部組織による宗教の支配は、随分と無理があります。布教の力を見込んで、大教とは異なる宗教の仏教の僧侶にも新政府の都合のいいように布教活動を強いたため、現場から反発が生まれます。

富山新聞社が出版した『富山県大百科事典』によれば、富山市に1873年(明治6年)に設置された中教院も、わずか2年後の1875年(明治8年)に仏教の真宗が離脱し、ほどなく神仏合同布教が停止され、当初の目的を失ったと書かれています。やはり、宗教を政府の都合のいいように強引に整理しようとしても、無理があるのですね。

しかし、その表向きの失敗とは裏腹に、中教院周辺のにぎわいは、市民たちの間で次第に愛されるようになります。芸場や興行所などがつくられ、先ほど掲載した絵図のように、中教院の周囲には人が集まるようになっていきました。

後に中教院の建物自体は、一度、富山市内の別の場所に移築されます。幸か不幸か、その移築先で中教院は第二次世界大戦を迎えます。1945年(昭和20年)の敗戦間近、8月1日から2日にかけて、富山は広島と長崎を除けば、地方都市では類を見ないくらいの大空襲で焦土と化します。

しかし、ご神体は避難をさせていたため、無事でした。地元の人たちが戦後、中教院の由緒を引き継ぐために、最初に中教院ができた現在の位置にほこらを建て、ご神体を迎え入れます。

境内の中にあるおみくじの箱。1回30円で、お金を入れてもおみくじは出てこなかった・・・

その戦後の神社が、現在「日本で一番小さい」といわれる中教院神社なのですね。

中教院神社のある場所の地名は、堤町通りです。神社のある目の前の道は、「中教院モール」と名付けられています。隣の雑居ビルには「中教院横丁」という文字も見えますし、近所の市営住宅も「中教院モルティハイツ」と名付けられています。それこそ目と鼻の先の交差点の名前も「中教院前」。近隣のバス停の名前も「中教院前」です。

3階建てのビルに挟まれた横幅2m程度の日本一小さい神社ではありますが、市民の暮らしの中にはきちんとその名が残っていて、特に管理を担当する地元の人たち(中教院通り会)にとっては、今も大きな存在として扱われているのですね。

富山県富山市中央通り2-4

[参考]

※ 「日本一小さい神社」ご神体戻る 新しい神殿、増改修終え氏子ら参拝 – 北日本新聞

※ 富山県の地名 – 平凡社

※ 富山県大百科事典 – 富山新聞社

※ 富山県大百科事典 – 北日本新聞社

[All photos by Masayoshi Sakamoto]