比叡山の展望台から大津市を望む

滋賀県が発祥!観光におすすめのスポットも

おみくじ

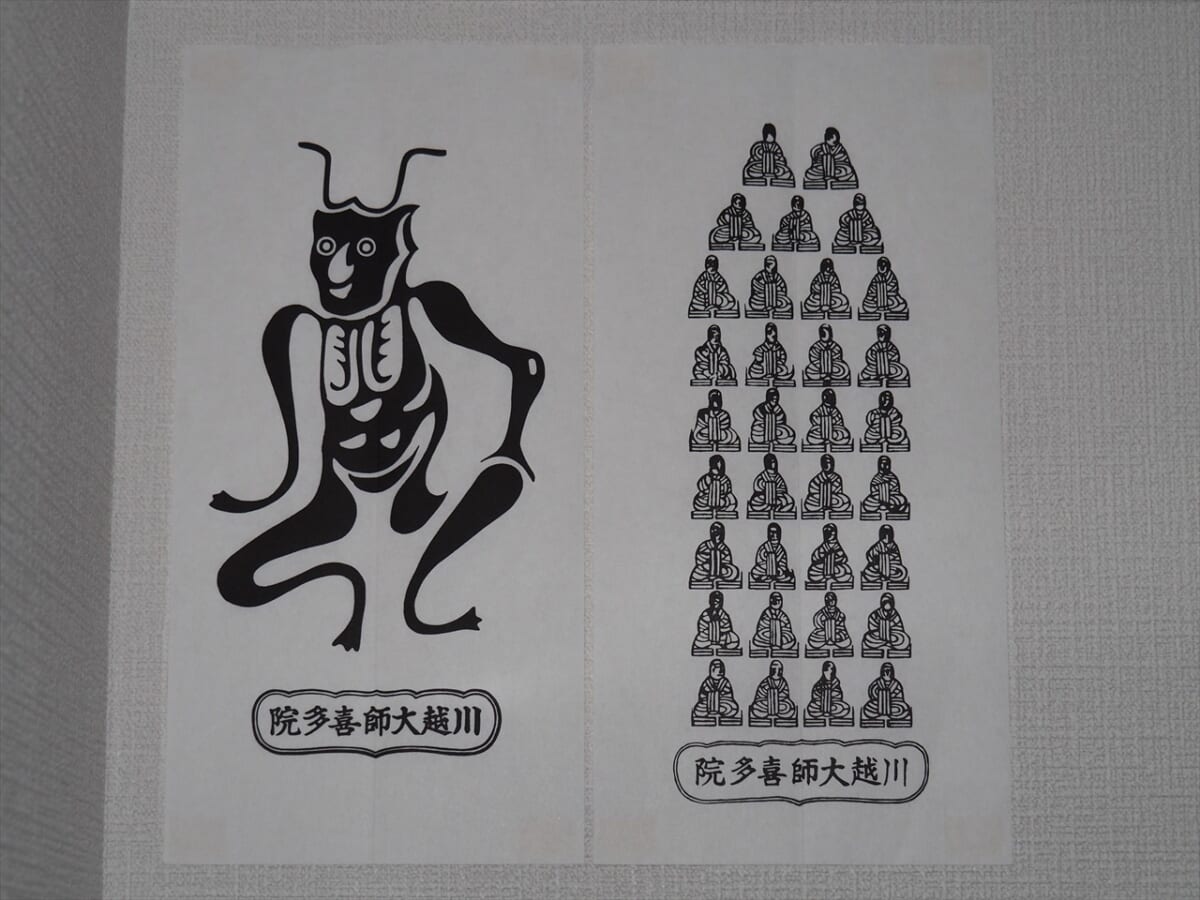

角大師の護符

神社でおなじみのおみくじは、比叡山延暦寺の「四季講堂(元三大師堂)」が発祥とされています。平安時代の天台宗の名僧・元三大師が祈念して授かった(考案した)五言四句の偈文(詩文)100枚からなる「元三大師百籤」が、おみくじの原型とされているのです。

元三大師は生涯を通して比叡山の大黒柱として活躍。比叡山の堂舎のほとんどを再建するなど、延暦寺の礎を築きました。そのため、元三大師を信仰する「元三大師信仰」が盛んになり、鎌倉時代以降、多くの元三大師像が制作されたそうです。

また、元三大師像を、家の入り口に貼っておくと魔除けになるという信仰も誕生。これは現在の「角大師(つのだいし)」の護符に通じるとされます。

発祥の地とされる比叡山・四季講堂(元三大師堂)では、厄除けや魔除けの護符「角大師」を授かることができます。厄除け・魔除けの護符が欲しい際は、ぜひ訪れてみてください。

赤こんにゃく

赤こんにゃく

赤こんにゃくは、近江八幡市の名物です。三二酸化鉄という鉄分で赤く染められているのが特徴で、煮ても色が落ちません。食物繊維やカルシウムといった栄養素が豊富なのもポイントです。ほかのこんにゃくと同じように料理にも使えます。

赤こんにゃくの由来は、派手好きな織田信長が赤く染めさせた、近江商人が奇抜なアイデアを思いついたなど諸説あり、はっきりとしたことはわかっていませんが、地元では、冠婚葬祭や学校給食などには欠かせない一品として親しまれています。

赤こんにゃくを味わってみたいのなら、1891年創業の「乃利松食品 吉井商店」がおすすめ。長きにわたる経験と独自の製法により「食べやすい」と評判です。

伊藤忠商事株式会社

伊藤忠右衛門記念館

伊藤忠商事の起源は、1858年近江商人の初代・伊藤忠兵衛氏が麻布を携え行商を始めたことにさかのぼります。1872年には大阪・本町に「紅忠」を創業し、合理的な経営制度や利益三分主義など、先進的な手法を導入。1884年に「伊藤本店」に改称、1893年には綿糸卸の「伊藤糸店」を開業し、これが現在の伊藤忠商事の基礎となりました。

1918年には伊藤忠商事株式会社を設立し、海外拠点の展開も開始。高度経済成長期には非繊維分野に進出し、1960年に総合商社としての形を確立しました。現在では世界61か国に約90拠点を持つ大手総合商社へと成長しています。

伊藤忠商事の歴史に触れたいのなら「伊藤忠兵衛記念館」へ。初代・忠兵衛氏が暮らしていた頃のままの形が残る旧邸が一般公開されています。初代・忠兵衛氏、二代・忠兵衛氏の愛用品のほか、多くの資料を展示。繊維卸商から「総合商社」への道を切り拓いた軌跡を辿れます。

株式会社日本旅行

草津宿本陣

株式会社日本旅行は、1905年に創業者・南新助(翁)氏が草津市で神社仏閣参詣などの団体旅行を斡旋したことに始まります。1908年には国鉄貸切列車を用いた善光寺参拝団を実施。1927年には海外視察団を初開催しましたが、1941年に戦局悪化により一時廃業しました。

1949年「株式会社日本旅行会」として再出発し、1953年には旅行業法成立に伴い官報登録。1960年代には周遊きっぷ販売や国際代理店認可、本社移転などで事業を拡大。1970年代には「ベストツアー」「マッハ」、1972年には国内パック「赤い風船」、オンライン予約システム「QR-I」などを展開、進化し続けました。

創業の地である草津市には「草津支店」があります。とはいえ、ここは法人専用の支店のため、個人の旅行予約は受け付けていません。

ことわざの「急がば回れ」

瀬田の唐橋

ことわざ「急がば回れ」は、大津市の瀬田の唐橋に由来します。かつて、琵琶湖東岸から京都へ向かう際、湖を船で渡る方が距離は近いものの、比叡山からの強風や急な天候悪化で転覆や足止めの危険があったのです。

一方、瀬田の唐橋を経由する陸路は遠回りながらも安全で確実とされ、これが語源となったと伝わります。そして、戦国期には軍事上の要衝として橋が焼かれるなどの歴史もあり、江戸時代には旅人の経験則から「急ぐなら回れ」との知恵が広まったとされます。それが性急より堅実を重んじる日本人の価値観とも結びつき、ことわざとして定着したそうです。

日本三名橋のひとつとしても数えられる「瀬田の唐橋」は現存。歌川広重の浮世絵、近江八景「瀬田の夕照」にも描かれているスポットです。そのため、夕暮れ時の風情は格別! 気になる方はぜひ訪れてみてくださいね。

飛び出し坊や

飛び出し坊や

「飛び出し坊や」は東近江市(旧・八日市市)発祥の交通安全看板です。1973年、高度経済成長に伴い自動車が急速に普及し、全国で交通事故が増加。子どもの飛び出し事故を防ぐため、地元の社会福祉協議会が看板制作を久田工芸に依頼し、初代「飛び出し坊や」が誕生しました。

その後、試行錯誤を重ねてデザインが改良され、現在の姿に。1976年頃、当時18歳のみうらじゅん氏が琵琶湖畔を車で走行中、この看板を目にし「飛び出し坊や」と命名したといわれます。誕生から半世紀、滋賀の名物として今も道端で子どもたちを見守り続けています。

五個荘観光案内所のある「ぷらざ三方よし」の玄関横には、飛び出し坊やの顔出し看板があり、自由に撮影を楽しめます。さらに、ぷらざ三方よし内の物産館では、飛び出し坊やのオリジナルグッズも購入可能。東近江市を訪れたら、ぜひ立ち寄りたいですね。

滋賀の始まりは、歴史と暮らしに根ざした多彩な文化が息づく!

滋賀県では、比叡山延暦寺のおみくじのほか、赤こんにゃく、飛び出し坊やといった独自の文化が多数育まれています。また、近江商人の伊藤忠商事の創業地でもあり、日本初の旅行会社とされる日本旅行も草津で誕生。さらに、ことわざ「急がば回れ」の由来となる瀬田の唐橋も! このように滋賀県の始まりは、歴史と生活の知恵が融合しているのが特徴的だといえるでしょう。

[All photos by PIXTA]