あの世とこの世を橋渡しする琵琶法師

『平家物語』の弾き手としても知られる琵琶法師(びわほうし)。琵琶を弾くのは、主に盲目の僧侶や身分の低い僧侶で、彼等は物語の弾き語りや演奏によって、日銭を稼いでいたという。

それだけ聞くと貧しい芸能者を思わせるが、意外にも、琵琶法師は平安貴族や権力者に重用されていた。なぜなら、琵琶法師はあの世とこの世の橋渡し役だと信じられていたからだ。

平安時代において、音楽を奏でる場面というのは、宗教儀礼をおいて他になかった。平安時代の朝廷の儀式を調べれば、中国由来の儀式と共に、自然信仰がベースの儀式が見つかるはずだ。そんな環境であれば、音楽の演奏と自然の神秘が結びついて考えられるようになるのは、当然である。

華やかな朝廷儀式は専門の雅楽集団が担う一方、琵琶法師は生や死といった、神秘的な儀式の担い手となった。怪談話で有名な耳なし芳一が琵琶法師という設定になっているのも、死者の世界と関係があると考えられていたからだろう。

琵琶法師と神社

(公社)びわこビジターズビューロー

そんな琵琶法師と縁の深い神社が、滋賀県大津市の蝉丸(せみまる)神社だ。蝉丸神社は822年、逢坂山(おうさかやま)の周辺に貴族によって建てられた上社と下社がそのルーツである。当初の祭神は旅人を守護する猿田彦とトヨタマビメだったが、平安時代中期になると、蝉丸という琵琶法師が合祀されている。この蝉丸が、神社の名前の由来である。

なぜ僧侶が神社に祀られるのかと疑問に思うかもしれないが、明治時代以前には仏と神が同じ存在だと思われていたため、僧侶を祀る神社もあれば、神を祀る寺も普通にあった。

ただ、蝉丸の場合は僧侶だったから祀られたわけではない。琵琶法師という生と死の境にある存在だったからこそ、蝉丸は当地に祀られたのである。

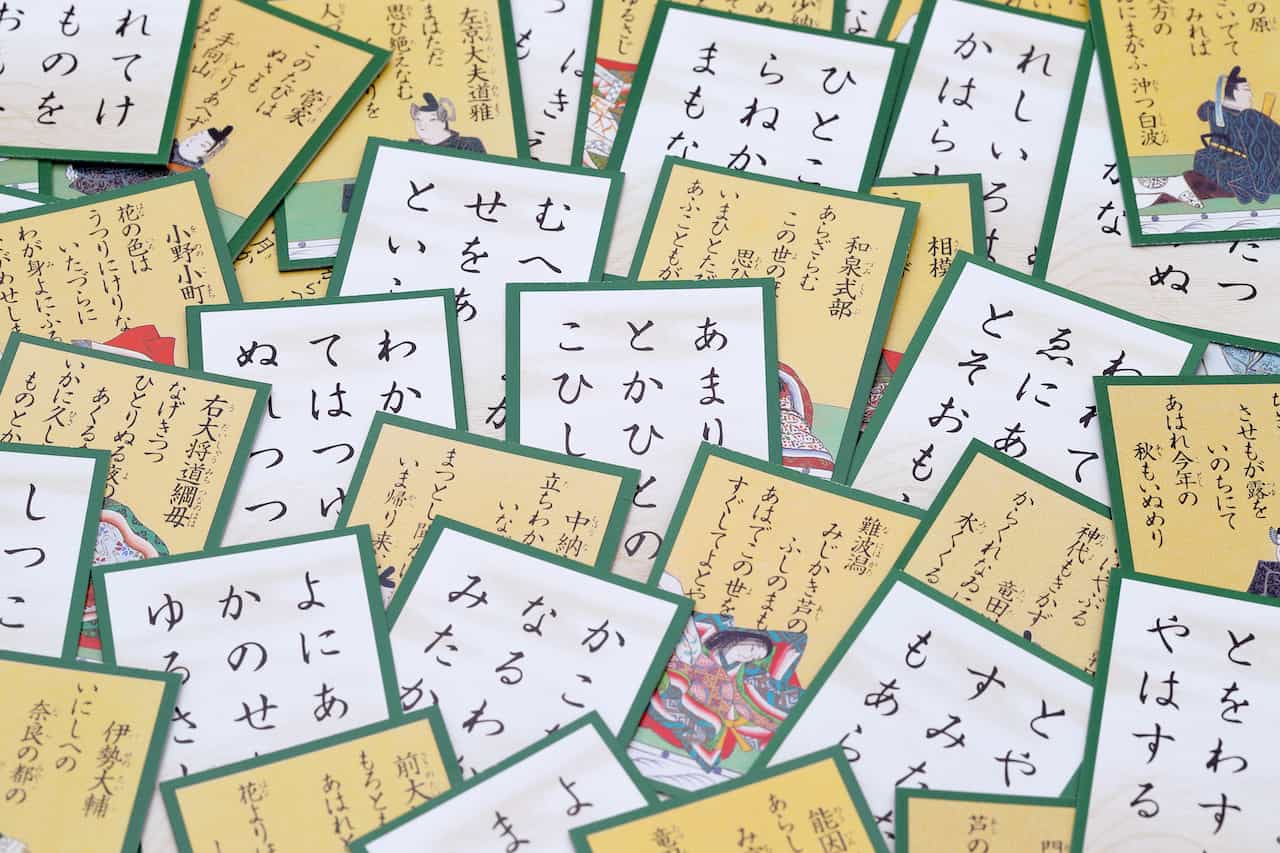

蝉丸個人の実像は、よくわかっていない。歌人でもあり、「百人一首」にも歌が収載されているが、出身地や生年月日は一切不明。 琵琶法師としての詳しい活動内容もわかっていない。盲目で追放された皇族という説もあるが、『今昔物語集』などの説話や謡曲から広まった話なので、詳しいことは不明だ。

百人一首でも有名な蝉丸の歌

百人一首 ©️ akiyoko / Shutterstock.com

元々逢坂山は、琵琶法師がよく集まる場所だった。一説には、盲目者の集落があったとされる。そんな不便な場所に集落を築いたのはなぜか、疑問に思う人もいるかもしれない。これに対して、中世日本における峠は、異世界とこの世の境目だとみなされていたという説がある。人の暮らす環境にいることができず、かといって死ぬことはできない。そんな共同体から追放された者が集まる、一種の忌み地だったと考えられる。まさに、現世と常世の仲介者である琵琶法師の世界である。集まったというよりは、居場所を失った人々が最後にたどり着く場所が、峠をはじめとした境界だったと言えるかもしれない。

この逢坂山の集落に蝉丸がいたかは定かでないが、蝉丸が逢坂山に思い入れがあったのは確かだろう。百人一首に残されている蝉丸の和歌は、逢坂の地を歌っているからだ。

「これやこの行くも帰るもわかれては知るも知らぬも逢坂の関」

これが有名な、都から旅立つ人も帰る人も、知っている人も知らない人も出会いと別れを繰り返す、 逢坂の関なのですーー。

そのような逢坂への思いと彼自身の評判が一人歩きを続け、蝉丸は神格化されたのかもしれない。

朝廷が正式に蝉丸の合祀を認めたのは、971年のこと。現在では芸能の神として上下社で信仰を集めている。

【出典】

『本当は怖い日本の神話』(古代ミステリー研究会・編/彩図社)

[All photos by Shutterstock.com]